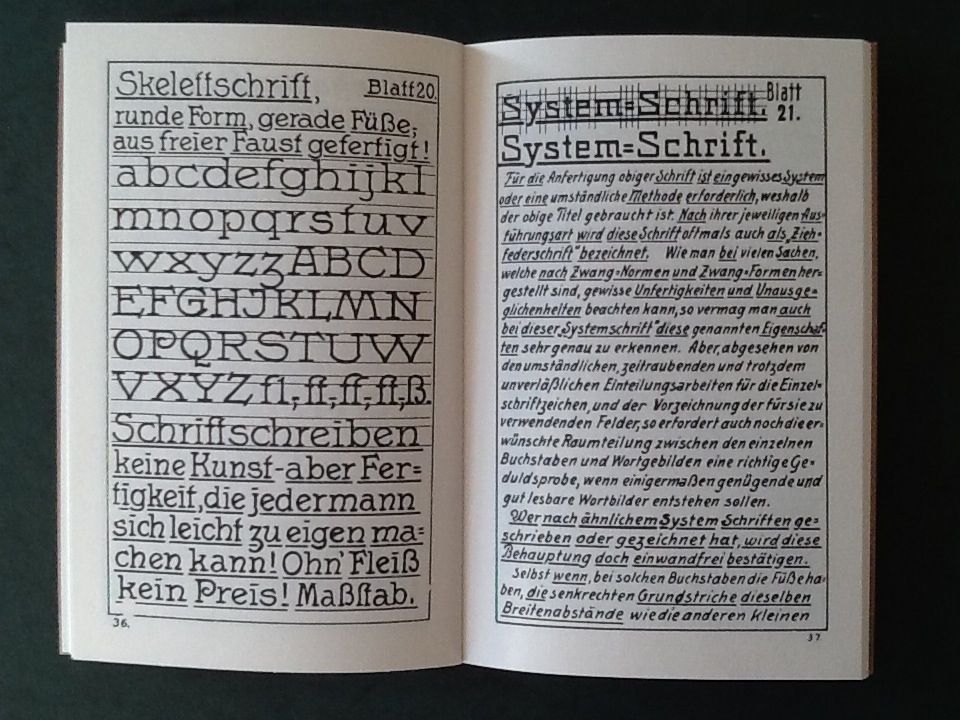

Remittenden gesellschaftsfähig machen

Bei der täglichen Blogschau stolperte ich über den Artikel zur →Gentrifizierung von Hardcover-Remittenden mit einem Lesebändchen. Eines der dort abgebildeten Bücher hat den Stempel Mängelexemplar – diesen Stempel, der aus tadellosen Büchern Bücher mit einem Mangel macht. Nur damit kann in Deutschland die Buchpreisbindung umgangen werden. Beschädigte Bücher dürfen nämlich nach den Regeln zur Buchpreisbindung zum Sonderpreis verkauft werden. Also werden neue Bücher, die aus welchen Gründen auch immer nicht verkauft wurden, zu Büchern mit einem Mangel, in dem man ihnen einfach diesen hässlichen Stempel mit dem Wort Mängelexemplar aufdrückt oder einmal mit einem dicken Filzstift über den Rand zieht. Damit outet sich das Buch dann als Kauf aus der Remittenden-Kiste und ist nicht mehr wirklich gesellschaftsfähig. Klar, gut für zu Hause zu Lesen, aber möchten Sie ein Buch verschenken mit Mängelexemplar-Stempel? Wohl kaum.

Beim Anblick des Fotos im erwähnten Blogbeitrag dachte ich spontan: Mmh, da war doch was. Richtig, mein Angebot damals, Taschenbücher (Softcover, Paperbacks) von diesem hässlichen Stempel zu befreien. Dafür hatte ich extra dieses animierte GIF-Bild erstellt.

Zu den Hintergründen kurz folgendes: Ich habe hier früher mit einer →Xerox DC12 so allerlei Kleinst- und Kleinauflagen gedruckt. Praktisch ein Nebenbeigeschäft zu Grafik, Layout und Mediengestaltung. Das funtionierte ganz gut, denn Einzelstücke waren oft Türöffner für größere Aufträge. Es wurde halt anders wahrgenommen, wenn man mit einem fertigen Prototyp einer Broschüre zum Kunden kam als mit zusammengeschusterten Farblaserausdrucken, die damals farblich noch recht gruselig waren. Damit es diese Klein- und Kleinstauflagen geben konnte, war natürlich eine kleine Buchbindereiausstattung erforderlich. So kam ich zu einem Stapelschneider (ein älteres Modell wie →dieses, in vielen Copy-Shops anzutreffen), einem Rillgerät, einer eisernen Buchpresse (Stockpresse) und einer Holzpresse gleich dazu. Nicht zu vergessen noch ein Eckenrunder, manchmal auch Eckenrundstoßer genannt. Und natürlich kleinere Gerätschaften, vom stabilen Heftgerät bis zum Falzbein.

Ich war damals ziemlich paper addicted und produzierte nicht nur meine Kleinauflagen, sondern auch außergewöhnliche, meist minimalistisch simple Notizbücher, aber durchaus professionell und der Gegenentwurf zum Scrapbooking. Da der Stapelschneider nun mal da war, habe ich damals ich so manchem Buch aus der Remittendenkiste oder aus dem Antiquariat wieder zu ansehnlichen Rändern verholfen. Einfach in den Stapelschneider legen und an allen drei Seiten einen halben Millimeter abschneiden.

Auf meiner uralten Website hatte ich dann unter buchbinderische Leistungen unter anderem die kleine Hilfeleistung vorgestellt, wie so ein etwas angegrabbeltes Buch oder ein Buch, das erst durch diesen Stempel zum Mängelexemplar gemacht wurde, wieder schön wird und dafür diese kleine Animation im GIF-Format erstellt. Für Freunde, Nachbarn und Bekannte wurde dann das ein oder andere Buch beschnitten, aber das war’s dann aber auch mit dem Bescheiden von Büchern. Mangels anderer, lukrativerer Aktivitäten habe ich nie richtig Werbung dafür gemacht oder gar Kontakte zu Antiquariaten geknüpft um ganze Büchersammlungen zu entmangeln und wieder fein zu machen. Freunde und Bekannte können ihre Mängelexemplare natürlich nach wie vor unter meine Fittiche – also unter meinen Stapelschneider – geben um sie von hässlichen Stempeln zu befreien damit sie wieder gesellschaftsfähig d.h. auch verschenkfähig zu machen. Unter den Remittenden und Mängelexemplaren gibt es ja zuweilen vergriffene Kleinode, die man ergattert hat und gerne verschenken möchte.

Ein alter Reiseführer. Entmangelt und wieder fein. Daneben der Stapelschneider.

DIY – Entmangeln Sie selbst

Dieses Entmangeln können Sie selbst relativ einfach durchführen. Im Copyshop Ihres Vertrauens gibt es mit Sicherheit einen Stapelscheider. Wenn Sie nett fragen, dürfen Sie dort bestimmt auch dreimal an ihrem Buch einen Millimeter abschneiden. Dazu gebe ich unten ein paar Hinweise, damit dieses auch gut gelingt. Ok, vielleicht möchte der Copyshop-Man dafür zwei Euro sehen – aber so what, wenn Sie das Buch für einen Euro gekauft haben, sind Sie mit drei Euro immer noch gut dabei.

Stapelschneider in Selbstbedienungs-Copyshops sind jedoch ein kleines Vabanquespiel. Da schneidet oft jeder alles und jedes, was sich dann in stumpfen Messern und unsauberen Schnittkanten niederschlägt. Oder ein für diese Tätigkeit sichtlich unbegabter Mensch hat vor Ihnen gleich Metallklammern geschnitten, weswegen das Messer jetzt eine so große Macke hat, dass es nie wieder einen sauberen Schnitt macht, bevor es neu geschliffen wird. Treffen Sie auf so einen Stapelschneider und müssen eine Seite Ihres Buches ein zweites Mal beschneiden – nun, das geht, Ihr Buch wird nur immer kürzer, der Text rückt näher an den Rand, etc. Prüfen Sie den Stapelschneider in so einem Selbstbedienungs-Copyshop immer vorher, z.B. indem Sie eine altes mitgebrachtes Buch oder einen Katalog probeschneiden.

Auf der sicheren Seite, was Qualität anbetrifft, sind Sie natürlich, wenn Sie eine Buchbinderei aufsuchen. Gehen Sie zu einer handwerklichen Buchbinderei, die auch Einzelstücke herstellt und Bücher neu bindet. Mit Sicherheit kann man Ihr Taschenbuch dort gut an allen drei Seiten beschneiden. Und mit etwas Glück freut sich der Buchbinder, dass jemand auf ein gepflegtes Buch Wert legt, auch wenn es nur ein Taschenbuch ist, und macht die drei Schritte gratis, dem Buchenthusiasten zuliebe. Mit etwas Pech weist man Sie jedoch zurück, weil man keine Lust und Motivation hat zu solchen Mini-Aufträgen und Hilfeleistungen. Dann bleibt noch die nächste Buchbinderei oder der gute Copyshop…

Eine kleine Anleitung für’s DIY im Copyshop

( 1 ) Mit einem funktionierenden Stapelschneider kann man durchaus (nur) einen halben Millimeter vom Buchblock abschneiden. Weniger ist meist problematisch, und das Ergebnis ist kein sauberer Schnitt. Bei stärker vergammelten Buchrändern empfiehlt es sich, gleich 1 mm von jeder Seite zu schneiden, da sich sonst oft keine sauberen Buchecken ergeben (es reichen 0,5 mm oft nicht, damit die Ecken wieder schön und scharf rechtwinklig werden).

( 2 ) Das Messer des Stapelschneiders bewegt sich leicht schräg nach unten, so ähnlich wie ein Brotmesser beim Brotschneiden. Damit der Buchrücken des Taschenbuchs nicht ausreist, muss das Buch so unter dem Messer platziert werden, dass die offene Seite in Bewegungsrichtung des Messers liegt (vgl. Skizze). Bei manchen – schlecht – industriell hergestellten Büchern sieht man diese kleinen Macken an einer Seite des Rückens. Man kann diesen Effekt vermeiden, in dem das Buch richtig herum unters Messer kommt.

( 3 ) Stapelschneider, die Sie in Selbstbedienung benutzen, sollten vorher unbedingt einmal getestet werden (z.B. mit einem altem Taschenbuch, Katalog, o.ä.). Man erkennt schnell, ob die Schnittqualität ok ist.

( 4 ) Bitte niemals den Stapelschneider mit der Papierschere bzw. Pappschere verwechseln. Diese findet man oft auch im Copyshop, ist aber zum Schneiden von Büchern absolut ungeeignet. Brot schneiden Sie ja auch nicht mit einer großen Schere.

Hardcover, also Bücher mit festem Einband, können natürlich auch entmangelt werden. Mit etwas Geschick trennt man den Buchblock vorsichtig zwischen den Buchdeckeln heraus. →Kapitalband, sofern vorhanden, an der Seite, an der Mängelexemplar- Stempel ist, vorsichtig ablösen. Nur diese Seite wird dann um 0,5 bis 1 mm beschnitten. Denn wenn das Buch oben und unten beschnitten wird, ist der Buchblock für die vorhandenen Buchdeckel sichtlich etwas zu klein. Kapitalband wieder anleimen. Buchblock wieder zwischen die Buchdeckel einhängen (einkleben). Fertig. Ok, das ist vielleicht nichts für Leute mit zwei linken Händen und so ganz ohne Bastel-Erfahrung.

Der Stapelschneider steht natürlich immer noch da…

Auch wenn hier nichts mehr gedruckt wird und der Focus auf digitale Medien gerichtet ist. Buchbindereiausstattung nutzt sich nicht ab (mal vom Messernachschleifen abgesehen) und deswegen behält man diese Dinge. Vor allem, wenn man doch etwas paper addicted ist. Für die Berliner Freunde und Bekannte, Bloggeria, etc. werden Einzelstücke immer gern bei einem Kaffee gegen einen netten Smalltalk entmangelt – und wieder gibt’s ein Buch mehr, dass dem Medium eine Ehre macht und wieder gesellschaftsfähig ist.