Typografisches und Schriften im Nachbarland

Im Moment bin ich wieder einmal in Polen, um mich im Riesengebirge zu erholen. Ein Grund, etwas zu polnischer Typografie bzw. genauer zu polnischen Schriften zu schreiben.

Fährt man ins östliche Nachbarland, so fällt dem typografisch Interessierten zuerst einmal die Schrift der polnischen Verkehrsschilder auf. Mit dem charakteristischen, abgeschnittenen e und dem individuellen runden a.

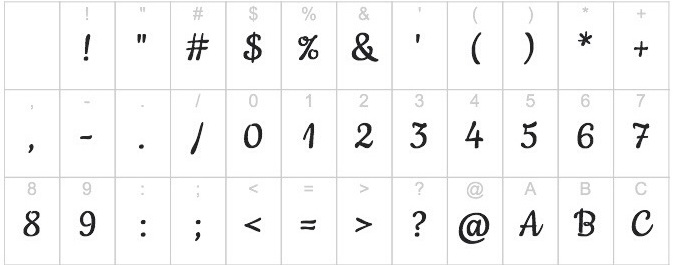

Ein komplettes Schriftmuster findet man im Internet und →Hier, für die Schriftenjäger und Sammler.

Schriften für Mengentext und Display

Nun, Verkehrsschilder sind eines, interessanter sind für mich Satzschriften. Also habe ich etwas über polnische Schriften recherchiert. Gibt es die tatsächlich, typisch polnische Typo und Schrift? Und wenn ja, wie heißen diese Schriften und was sind ihre Eigenheiten? Da in Zeiten von Windows-PCs die Arial auf manchem neuen polnischen Straßenschild Verwendung findet und die Schriften der Corel-Draw-Bibliothek inzwischen auf der letzten Mülltonne an der ukrainischen Grenze angekommen sind, muss ich früher ansetzen, um typisch polnische Schriften aufzuspüren. Nicht sehr einfach für jemanden, der weder der polnischen Sprache mächtig ist, noch irgend einen familiären Bezug zu diesem Land hat. Und da Schriften ähnlich wie Türklinken sind – man liest, d.h. benutzt sie jeden Tag oft, aber kaum jemand erinnert sich an die konkrete Form – kann man vor Ort auch nicht schnell fragen, welche Schrift früher oft verwendet wurde.

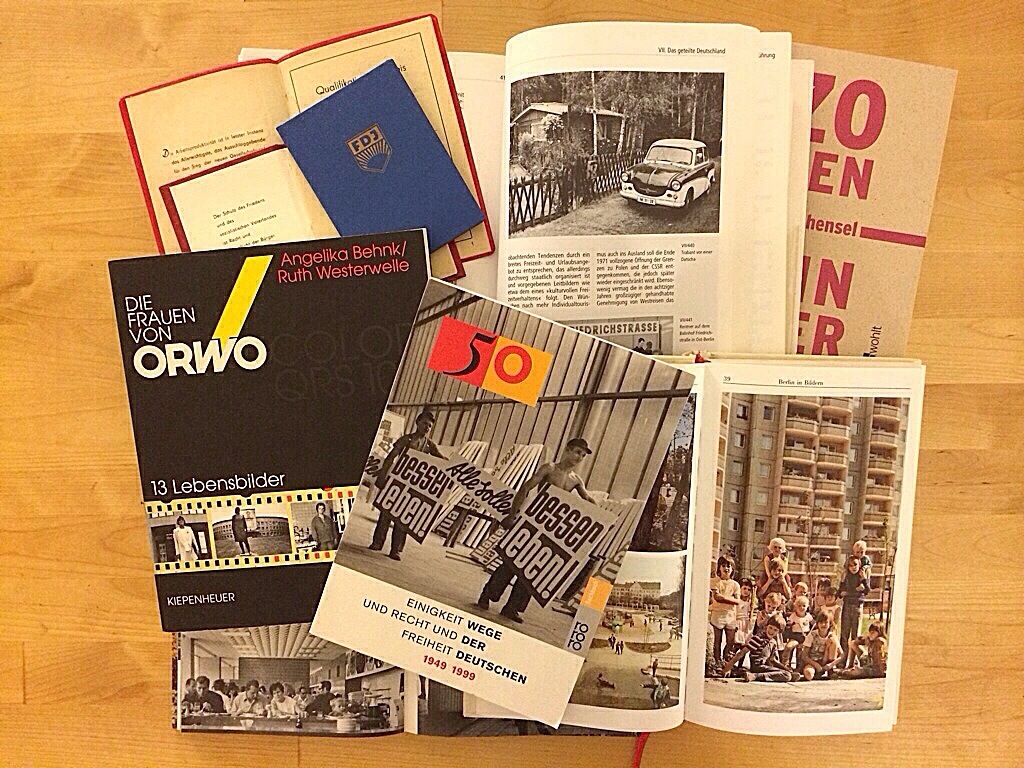

Ein paar sehr individuelle polnische Eigenheiten habe ich zumindest herausgefunden und hier zusammengetragen. Polen gab es als eigenen Staat erst wieder nach dem ersten Weltkrieg, und so habe ich keine alten Schriften gefunden, die irgendwie den Eindruck vermitteln, sie hätten etwas typisch polnisches. Die große Diversifizierung im Schriftbereich und der Boom der →Schriftgießereien setzte erst im 19. Jahrhundert in der deutschen Gründerzeit ein. Im gesamten 19. Jahrhundert gab es Polen nicht als eigenen Staat und daher gibt es auch keine nennenswerten nationalen Einflüsse im Bereich der Gestaltung von Druckschriften.

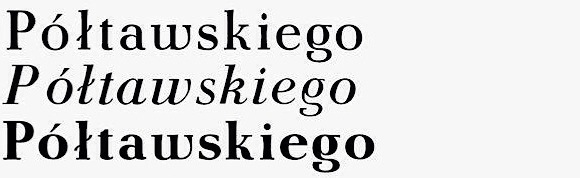

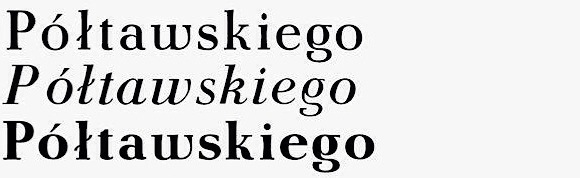

Das änderte sich in der Zeit der polnischen Nationalbewegung in den 1920er Jahren. So gibt es eine Schrift, die ziemlich eigentümlich ist. Mit Formen der Buchstaben, wie sie eben nicht in Deutschland oder Amerika üblich waren. Es ist die →Półtawski-Antiqua von Adam Półtawski. Mit dem ganz charakteristischen g. Ein rundes w und y ergeben zudem ein gefälligeres Schriftbild mit den für polnische Texte typischen Buchstabenabfolgen. Besser, als wenn die üblichen spitzen Formen von w und y verwendet werden. Nirgendwo außerhalb Polens ist mir diese Schrift bisher über den Weg gelaufen. Und selbst dort erscheint sie ausgestorben zu sein. Außer als Schriftmuster habe ich sie zuletzt auf meinen ersten Polen-Reisen gesehen. In Formularen, Überbleibsel aus der kommunistischen Zeit, schlecht gedruckt auf holzhaltigem Papier. Schon lange sind diese Druckerzeugnisse durch Laser-Ausdrucke ersetzt und damit auch die Poltawski-Antiqua mit ihrem charakteristischen g durch TimesNewRoman mit dem für uns gewöhnlichen g.

In der Zwischenkriegszeit und in der kommunistischen Ära wurde diese Schrift gut verwendet, oft so lange, bis jede Bleiletter in den 70ern oder 80ern derart abgetragen war, dass kaum noch damit gedruckt werden konnte. Danach gab es oft direkt den Quantensprung zu DTP mit Windows-PC und den bekannten, internationalen Standardschriften. Arial läßt grüßen. Die Poltawski-Antiqua mit dem charakteristischen g hat es nicht in diese digitale Zeit geschafft. Jedenfalls nicht wirklich. Zwar gibt es eine digitale Version von →Janusz Marian Nowacki, der sich zum Ziel gesetzt hat, historische polnische Schriften zu digitalisieren und so zu erhalten, jedoch scheint sie in Polen keiner mehr zu brauchen bzw. zu mögen. Offensichtlich als rückwärtsgewandt angesehen, dieses g –warum sollte man solche nationalen Eigenarten aus schlechteren Zeiten erhalten? Jedenfalls habe ich die Poltawski-Antiqua nie wieder im Einsatz gesehen. Und genauso wenig ähnliche Formen, wie die Serifenlose zur Poltawski-Antiqua, digital entstanden unter dem Namen Grotesk Polski. Wenn Sie testen mögen, die digitale Poltawski-Antiqua gibt es gratis in drei Schnitten auf den Internetseiten von Janusz Marian Nowatzki.

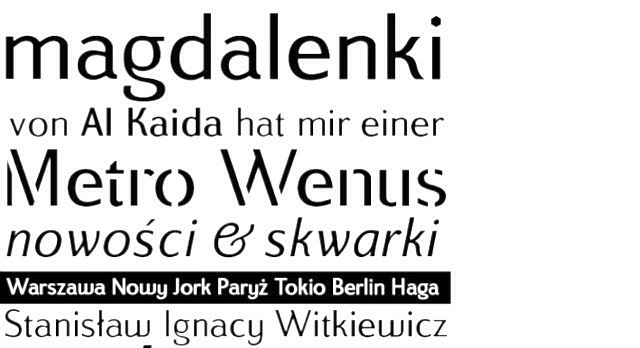

Nowacki hat sich um zwei weitere Schriften gekümmert, die ich durchaus als typisch polnisch bezeichnen würde. Die →Antykwa Toruńska von →Zygfryd Gardzielewski, entworfen 1960. Sie wirkt etwas wie eine mit Tilden und Wellenbewegungen aufgehübschte →Candida. Für Mengentext ist sie nicht wirklich geeignet, der beste Verwendungszweck ist wohl für leicht edel-etabliert anmutende Wortmarken, vielleicht mit polnischem Touch, erinnern die leichten Wellen in den Waagerechten doch an polnische Handschrift (s.u.). Ich selbst habe sie vor einigen Jahren für das Wort Urkunde gebraucht, in Versalien gesetzt, etwas gesperrt, klassische Anmutung. Dafür funktioniert sie gut. In Polen habe ich sie außer für ein wenig gelungenes Logo eines Café noch nicht im Einsatz gesehen.

Cyklop ist eine Display-Schrift, aus der Zwischenkriegszeit. Man könnte diese Schrift als einen etwas eigenwilligen Klon der bekannten Broadway halten. Man sieht sie immer noch mal ab und zu in oft individualisierten Varianten auf alten Schildern etc. Auf jeden Fall eine interessante Alternative zur Broadway.

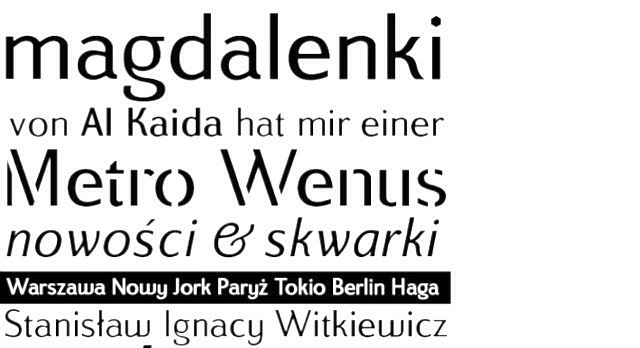

Was bleibt noch zu sagen über polnische Schriften? Erwähnenswert ist auf jeden Fall die Schrift Blanke, die in den polnischen Telefonbüchern verwendet wird. Entworfen 1993 von Felix Tymcik. An traditionelle Elemente polnischer Beschriftungen anknüpfend, mutet die Blanke individuell und zu Polen passend an. Zudem ist sie so entworfen, dass die Punzen (Öffnungen) beim Druck auf schlechtes, saugfähiges Papier nicht zulaufen. Sehr interessant auch hier die Form des g. Weiter möchte ich Łukasz Dziedzic erwähnen, der heute fester Bestandteil der polnischen Schriftgestalter-Szene ist und einige bekannte Schriftfamilien entworfen hat, unter anderem den Google-Font Lato. Allerdings, international und modern anmutende Glyphen, ohne an Formen anzuknüpfen, die man als typisch polnisch empfinden könnte – sieht man einmal von durchaus vorhandenen Alternativglyphen ab. Etwas von diesen polnischen Eigenheiten sind vielleicht in den Fonts Achimow und Helga vorhanden.

/portfolio/?Family=Achimov

http://alfabety.pl/portfolio/?Family=Helga Versalien

http://www.myfonts.com/country/pl/

http://luc.devroye.org/poland.html

http://www.twardoch.com/download/poltype/

Łukasz Dziedzic

Blanke

Apollonia ist eine Schrift mit dem Anspruch, dass darin gut Texte in polnischer Sprache mit ihren Konsonantenfolgen gesetzt werden können. Die Stärke liegt sicher in den speziellen Ligaturen und dem runden w und y. Wie bei der Poltawski Antiqua liefern beide bei polnischen Texten ein besseres Satzbild. Die Schrift gibt es in mehreren Schnitten zum Download (Link unten).

Handschriften

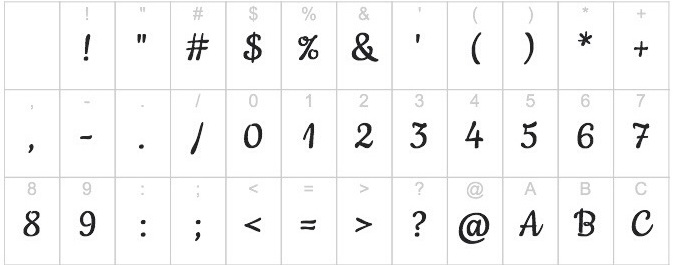

Richtet man jetzt die Betrachtung vom gedruckten Text weg hin zur geschriebenen Schrift, so fallen schneller nationale Eigenheiten auf, die typisch polnisch sind. Die Buchstabenformen der Handschrift sind ja einerseits individuell durch den Schreiber bedingt, andererseits werden sie jedoch auch durch die dem Schreiber zuerst vermittelte Schulschrift bedingt. In fast jedem Staat wird die Schrift mit anderen Ausgangsformen gelehrt und dementsprechend entwickeln sich die Handschriften erfahrener Schreiber unterschiedlich. Schnell vermittelt eine handgeschriebene Weihnachtskarte, dass sie aus Polen kommt. Oft reichen die Ziffern der Postleitzahl, das zu erkennen. Was macht die Handschrift also typisch polnisch? Es sind die tildenartigen, kleinen, horizontalen Wellen. Zum Beispiel im z oder Z, in der 7, der 2 oder der 5. Wo sonst ein wagerechter Strich ist, geht’s in Polen mit tildenförmig geschwungen zur Sache. Außerdem wird gerne aufrecht und Buchstabe an Buchstabe geschrieben. Das W zudem oft mit zwei äußeren Senkrechten.

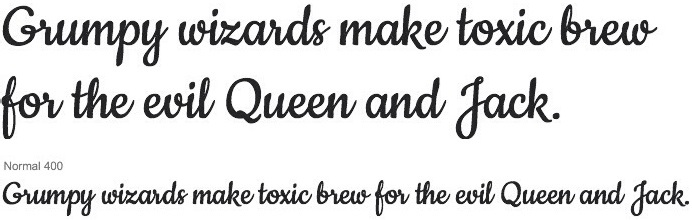

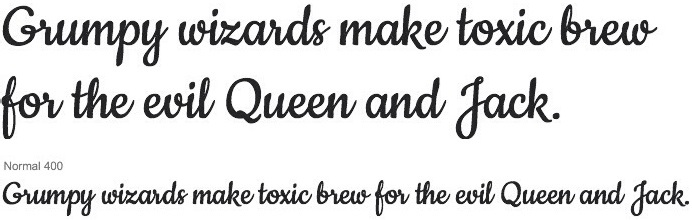

Einen kleinen Eindruck dieser kleinen Wellen gibt die Schrift Cookie von Ania Kruk wieder, ein Google-Font. Schauen Sie sich die Ziffern an, das Z, z und J. Einen anderen Eindruck gibt die Schrift Konstytucyja, hier vor allem die Kleinbuchstaben. Diese typische Form des Z mit tildenförmigen Waagerechten sieht man auch sehr oft, wenn handschriftlich Druckbuchstaben geschrieben werden. Praktisch ist dieses Z in jedem größeren Büro schnell in den Beschriftungen der Ordner zu entdecken oder an der Tür des Lebensmittelladens. Zapraszamy (=kommen Sie herein), natürlich mit dem geschwungenen Z – wie sonst in Polen?

Cookie

Konstytucyja

Schilder und Lettering

In meiner kleinen Sammlung über polnische typographische Eigenheiten fehlen noch Schilder und Beschriftungen. Heute mag man in Polen Schilder und Schriften in allen bunten Farben. Das ist nicht verwunderlich, wenn man 40 Jahre im grauen Sozialismus und Mangelwirtschaft gelebt hat. Mainstream-Typo, Schriften und Hintergrund oft in der Kombination gelb-orange, rot, blau. Meist in Abwesenheit eines Typografen produziert. Mit den Schriften, wie es auch das Corel-Draw-Paket in Auswahl und Qualität hergibt. Werbetafeln gibt es zur Zeit in hoher Buntheit und Sättigung, wie es die modernen Large-Format-Printer hergeben. Nationale Eigenheiten – gibt es. Je größer, je besser und gerne mit Foto. Aber nichts Spezifisches, was nicht ein internationaler Corel-Draw-Baukasten schon mitliefert.

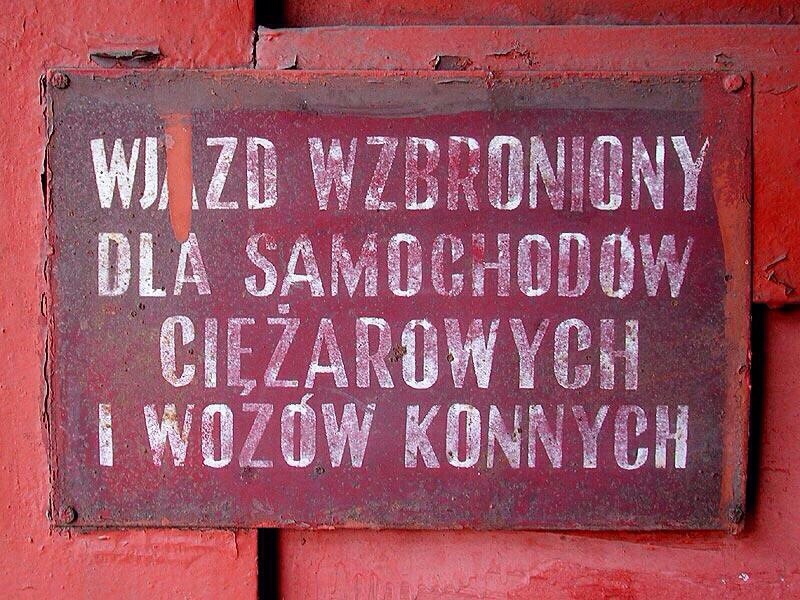

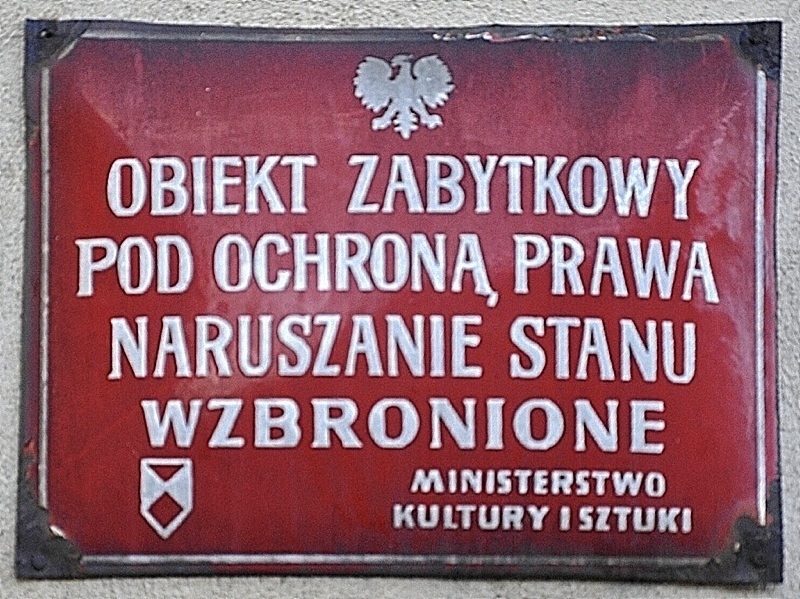

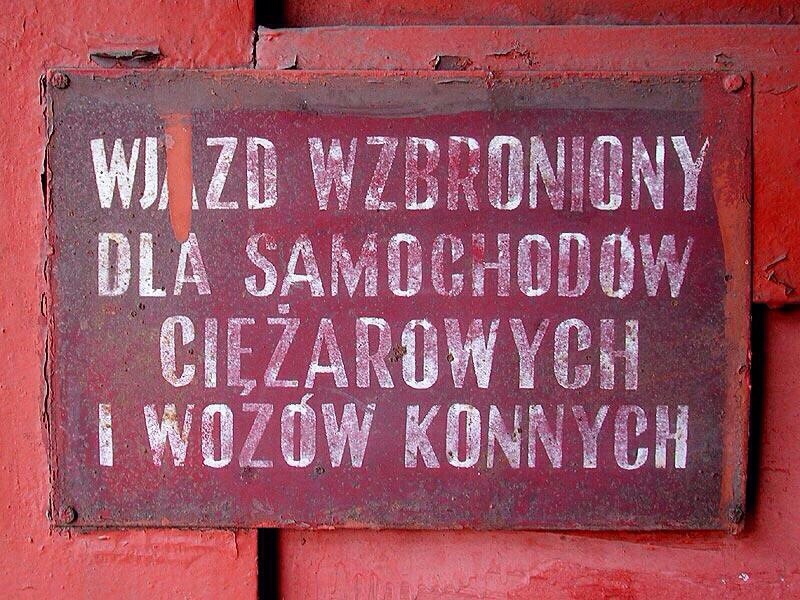

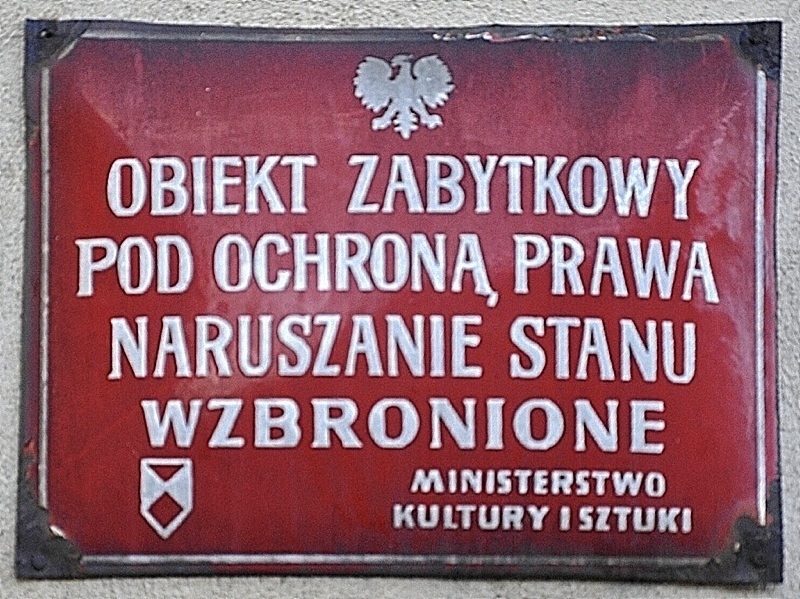

Bleibt also zu schauen, ob es speziell polnische Eigenarten aus der Zeit vor Folienplot und DTP gibt. Als charakteristisch fielen mir auf meinen ersten Polen-Reisen die serifenlosen Schriften mit unterschiedlicher Strichstärke auf. Oft condensed und immer etwas starr anmutend. Im Schilder- und Beschriftungsbereich hat man in Deutschland serifenlose mit unterschiedlicher Strichstärke nur selten. Rot sahen die typischen Hinweisschilder aus, in polnischen Nationalfarben, mit weißen Versalien, schmale, serifenlose Buchstaben. Etwas streng, aber nicht wahrnehmbar konstruiert. Es gibt sie noch, diese Schilder mit diesen charakteristischen Schriften, allerdings immer seltener. Die Schrift im →Zywiec-Logo ist übrigens in diesem Stil, nur dass es eine Serifenschrift ist, wodurch die Wortmarke freundlicher wirkt.

- Einfahrt für Lastautos und Pferdewagen verboten

- Schablonenvariante. Ach hier die betont unterschiedlichen Strichstärken.

- Gleicher Stil, nur mit leichten Serien

Inspiriert von diesen schmalen, strengen serifenlosen Condensed-Schriften mit unterschiedlichen Strichstärken – die mir bis dahin ziemlich fremd waren – habe ich vor mehr als 20 Jahren mit einem rudimentären Font-Editor eine digitale Version der Schrift Schadow Bold Condensed von ihren Serifen befreit und etwas umgearbeitet. AnetaK heißt die Schrift und schlummert seitdem in den Fontwelten der Backup-Festplatte. Experiment, privat, außer für einen Gummistempel nie eingesetzt.

AnetaK

Kfz-Nummernschilder

Wahrscheinlich sind sie wie die Nummernschilder in anderen Staaten fälschungssicher, maschinenlesbar aus dem mitgeschnittenen Video oder sonstwie. Typografisch sind sie genauso wenig wie in Deutschland oder andernorts, machen in der Gesamtwirkung jedoch noch eine halbwegs gute Figur.

- Typo der polnischen Kfz-Nummernschilder