Gemeinsamkeiten. – Dinge, die man nur wahrnimmt, „wenn etwas nicht stimmt“.

Dieses Nichtwahrnehmen ist es, was Türklinken und Schriften gleichermaßen auszeichnet. Wir benutzen beide sehr oft und nehmen sie selten intensiv wahr. Mehrmals täglich fassen wir Türklinken an. In der eigenen Wohnung, im Wohnhaus, am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Gebäuden. Aber fragen Sie einmal jemanden, wie die Türklinke und Drückergarnitur da und dort ausschaut, wo er ständig ein- und ausgeht und den Drücker mehrfach in der Hand hält. Eine Antwort zwischen Schulterzucken und detaillierter Beschreibung werden Sie erhalten, letztere manchmal weit ab der Realität, prüft man nach, wie die Klinke dort genau aussieht.

Wir nehmen Sie also kaum richtig war, die Türklinken und Drückergarnituren. – Solange sie ihren Dienst tun, gut und zuverlässig schließen, nicht schwergängig aber auch nicht zu leichtgängig sind und nicht durch ihr Eigengewicht herunter hängen, solange sich der Drücker passend anfühlt, nicht zu dick und nicht zu dünn ist und eine angenehme Oberfläche hat, solange wir nicht ständig mit Kleidungsstücken daran hängen bleiben und die Oberfläche nicht unangenehm das Licht reflektiert. Und natürlich sofern die Türklinken nicht übermäßig unästhetisch und proportional sind und nicht frühzeitig durch Kratzer überbeansprucht, sprich gammlig aussehen. Freilich sollte sich auch der Drücker so fest verschrauben lassen, dass er sich nicht alle paar Monate löst oder gar ständig wackelt und der Schlüssel oder Schließzylinder muss gut in die vorgesehene Öffnung passen. Eine Drückergarnitur muss also ziemlich viele Anforderungen erfüllen. Die große Mehrheit der Garnituren erfüllt sie problemlos, vom Budget-Bauteil bis zur exklusiv vergoldeten Klinke. Kein Thema, sie lassen uns nicht im Stich. Bis auf Ausnahmen. Dann nämlich nehmen wir die Drückergarnitur ganz anders und viel intensiver wahr. Erst dann, wenn „irgendetwas nicht stimmt“.

Das können Kleinigkeiten sein, zum Beispiel man bleibt ständig mit einem Kleidungsstück am Drücker hängen, das Modell fühlt sich irgendwie unangenehm an, glatt, speckig, so als ob da der Dreck von 20 Händen vorher dran klebt. Oder das Metall reflektiert unangenehm das Licht. Es sind Kleinigkeiten – nicht wirklich schlimme Unzulänglichkeiten, die die Tür nicht aufgehen lassen – die plötzlich Drücker samt Garnitur in unseren Fokus rücken, von der Nichtwahrnehmung zum sehr genauen Betrachten des Objektes. So genau, dass wir diesen Drücker und sein Problem, mit dem wir eben nicht nur einmal, sondern fortlaufend konfrontiert werden, oft noch Jahre später in Erinnerung haben und ihn genau beschreiben können.

Ähnlich wie mit den Drückern verhält es sich mit den Schriften. Stimmt alles, ist der Text lesbar und mutet alles einigermaßen angenehm und mindestens nicht störend an – Laien haben oft nicht den Vergleich, wie Textinhalte schneller, besser, ermüdungsfreier erfasst werden könnten –, dann werden die verwendeten Schriften und deren Anordnung in der Fläche, die Platzierung von Buchstaben, Worten, Zeilen, Absätzen und Kolumnen, die Typografie, kaum wahrgenommen.

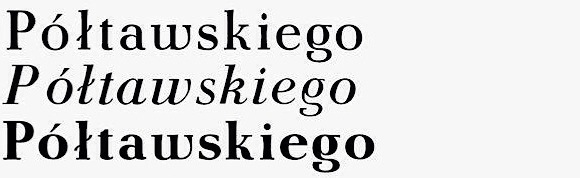

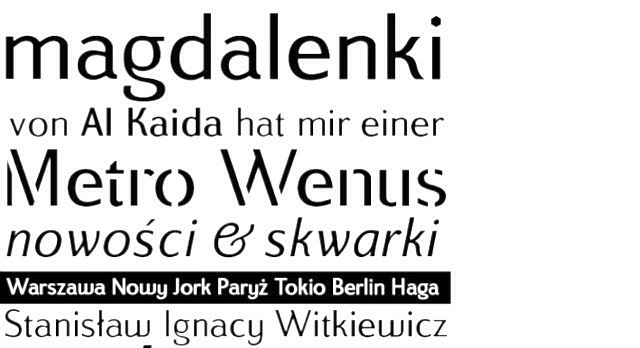

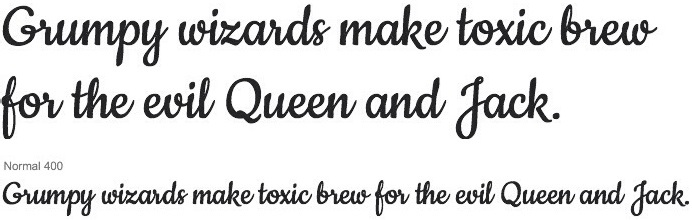

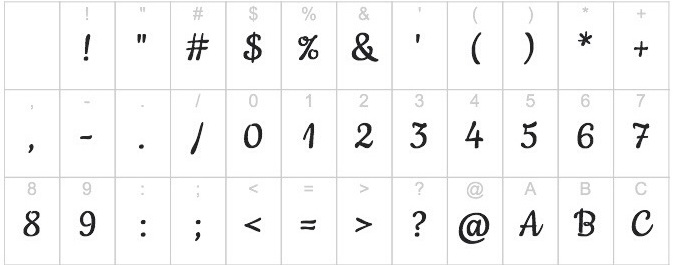

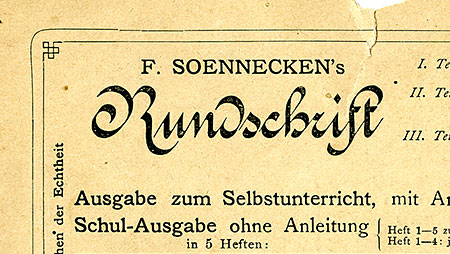

Oft reichen Wahrnehmung und Erinnerungsvermögen selbst bei regelmäßig gelesenen Publikationen kaum dafür aus, zielsicher sagen zu können, ob eine Serifenschrift oder eine serifenlose verwendet wird. Die bewusste Wahrnehmung von Überschriften und deren Auszeichnungen ist genau so mau wie die Wahrnehmung konkreter Charakteristika von Schreibschriften oder Fraktur. Schrift und Typografie wird bei den meisten Menschen, die kein besonderes typografisches Interesse haben, offensichtlich eher unterbewusst wahrgenommen. Der Merksatz, den man ab und zu in den Grafik-Design-Lehrbüchern findet, trifft es: „Gute Typografie sieht man nicht, schlechte jedoch sehr wohl.“

Wer sich etwas in die Welt der Typo und Schriften begeben hat, kennt diesen Satz. Es ist genau wie mit den Türklinken. „Stimmt alles“, sind Buchstaben, Wörter, Zeilen, Abschnitte und Kolumnen so arrangiert, dass man den Inhalt gefühlt gut erfassen kann, dann erfüllt das Schriftarrangement seinen Zweck erfüllt. Vorrangig nehmen wir den Inhalt wahr, die Typografie und Gestaltung jedoch nur sehr begrenzt, manchmal gar nicht.

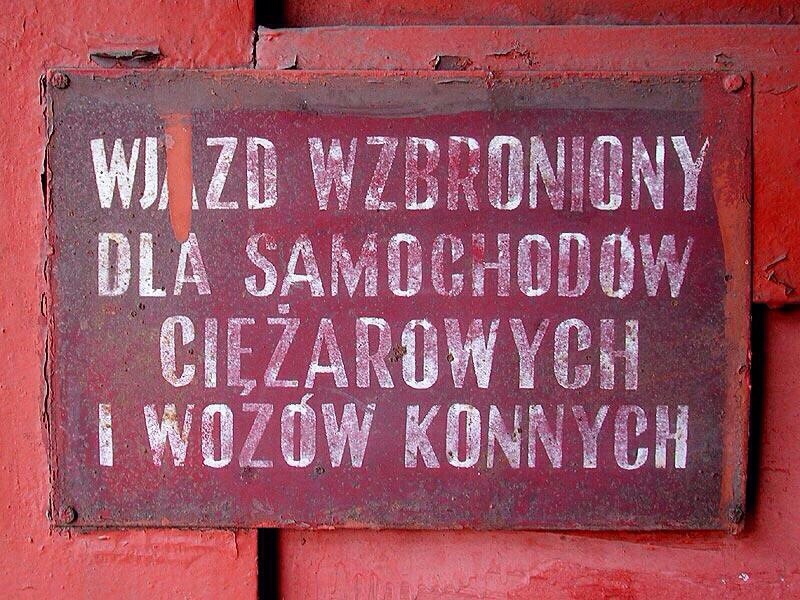

„Stimmt irgendetwas nicht“, dann ist die Wahrnehmung der Typo und Gestaltung hingegen gut und intensiv. Sei es nun eine vollgepfropfte Seite ohne Struktur und Absätze – eine Bleiwüste, wie man früher sagte –, seien es überlange Zeilen, die bei jedem Zeilenumbruch Auge und Hirn erneut vor die Herausforderung stellen, den nächsten Zeilenanfang zu finden. Oder seien es eng übereinander geschichtete Zeilen, nahezu ohne Abstand dazwischen, Zeilen mit viel zu großem Abstand, der uns ständig auf den präsenten Weißraum dazwischen blicken lässt, oder seien es viel zu große Wortzwischenräume im Blocksatz, regelrechte Löcher, die das Auge so aus der Zeile fliegen lassen. Oder eine Schrift, die in der gewählten Größe zu mager, zu blass, zu klein, zu fett oder von ihrem Schriftbild her einfach zu unruhig anmutet, deren Buchstabenformen schwer erfassbar sind. Sei es der Stand der Schrift auf der Seite, der anmutet, als sei alles einfach runtergerutscht – so, wie die tadellose Drückergarnitur, die nur auffällt, weil sie 10 cm zu tief in der Tür montiert ist. Oder, oder, oder …

Viele Kleinigkeiten gibt es, die nicht optimal sein können und die Schrift und Typografie blitzschnell und intensiv in den Fokus rücken. Nimmt auch der Laie diese „Kleinigkeiten“ wahr und beschwert sich, liest nicht weiter, dann ist das Kind im Brunnen, mausetot, dann ist es schlechte Typografie. Beschwert sich keiner, nimmt die Schrift und Typo allerdings auch nicht bewusst war, dann ist alles in Ordnung, zumindest ist es keine grottenschlechte Typografie.

Schriften und Türklinken – oder, weiter gefast, Typografie und Türen – haben also einiges gemeinsam. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. Türklinken lassen sich schnell tauschen lassen, wenn sie beim Benutzer unangenehm auffallen. Mit Schriften geht das nicht. Die „So, ich hab mich jetzt genug darüber geärgert! Ich gehe jetzt zu Obi kaufe eine Türklinke für zehn Euro, und die schenke ich euch!“- Nummer funktioniert nur mit Türklinken, nicht mit Schriften.

Neue Drücker, neue Schriften – braucht die Welt nicht mehr?

Und trotzdem entwerfen Schriftgestalter immer wieder neue Schriften und Produktgestalter machen sich immer wieder an das Objekt Türklinke. Wenn es um die optimale Form für Nutzung geht, brauchen wir sicher beide nicht mehr. Das war nicht immer so, aber das ist Stand 2015. Neuerscheinungen haben längst die Ebene der Formverbesserung für die noch bessere, geräuschlosere Funktion verlassen. Mit einer neuen Schrift wird der Text nicht besser erfassbar sein, und sie wird auch nicht mehr auffallen als die bereits vorhandenen – und mit der neuen Türklinke lässt sich die Tür ganz sicher nicht besser öffnen. Ziel ist in beiden Fällen nur noch die ästhetische Kurzweil – Modeströmungen – und eine Individualisierung. Die Nutzer bekommen von beidem oft nicht viel mit. Bedeutend ist diese ästhetische Kurzweil jedoch für die Gestalter, Designer, Architekten und für deren Kunden. Wer arbeitet nicht gern mit etwas Neuem, so noch nicht da gewesenem, mit einer neuen Schriftfamilie für ein umfangreiches Grafikprojekt, einer neuen Serie von Tür- und Fensterbeschlägen, und welcher Bauherr oder Grafiker-Kunde möchte für sein Produkt nicht in Teilen etwas ganz besonderes haben, und sei es nur die neue Türbeschlags-Serie oder die neue Schriftfamilie. Freilich, von bekannten Gestaltern entwickelt oder an noch größere Namen stilistisch anknüpfend, kann man da herum hervorragend eine intellektuelle Aura entwickeln. Was davon nachher von den Benutzern wahrgenommen wird? Na ja.

Schriften und Türklinken. Man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Bestimmt gibt es noch eine Reihe anderer Alltagsdinge, die ebenso fast nur unterbewusst wahrgenommen werden. Es sei denn, „irgendetwas stimmt nicht.“