Smart-Home Wohnungsüberwachung out of the box

Update:

Im Beitrag „Hier wache ich! – Gigaset elelements reloaded“, stelle ich vier weitere Komponenten des Gigset-Systems vor (Camera, Siren, Plug, Button).

Heute möchte ich das Gigaset elements starter kit vorstellen. Gigaset ist ja bekannt als Telefonhersteller. Auch ich besaß mal ein Siemens Gigaset Schnurlos-Telefon als ich noch mehr telefonierte. Daher war mir gar nicht präsent, dass Gigaset schon lange ein eigenständiges Unternehmen ist, das mit Siemens nichts mehr zu tun hat. Gigaset steigt im Moment gerade in den Tablet-Markt ein und konzentriert sich mit der Marke Gigaset elements auf den Bereich intelligentes Wohnen, also auf Wohungsüberwachung und vielleicht bald auch Fernsteuerung von technischen Geräten innerhalb der Wohnung. Wer mehr über Gigaset wissen möchte: Infos über das Unternehmen gibt es auch bei Wikipedia.

Ich wurde gefragt, ob ich das Gigaset elements starter kit testen möchte und darüber schreiben möchte. Dafür enthielt ich ein Saftety starter kit kostenlos zur Verfügung gestellt. Passend zur Urlaubszeit kann ich mit dieser preiswerten Smart-Home-Lösung den Sommerurlaub beruhigter genießen, mit dem guten Gefühl, dass zu Hause alles in Ordnung ist.

Das Gigaset Elements safety starter kit ist eine ausbaufähige Haus- und Wohnungsüberwachung, die out of the box betriebsbereit ist und von jedem leicht installiert werden kann. Ist man unterwegs, so bekommt man z.B. ein Öffnen der Wohnungstür oder die Bewegung einer Person in der Wohnung aufs Smartphone gesendet. So weiß man immer, ob zu Hause alles ok ist. Smart-Home heißen diese Lösungen. Auch Apple hat mit dem neuen iOS8 eine Schnittstelle für die Steuerung von Hardwarekomponenten, z.B. Sensoren, Bewegungsmelder, etc. implementiert. Bei Apple-Schnittstelle heißt diese Schnittstelle und das zugehörige Framework Home Kit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dieser Technologie bald überwachen kann, ob ich das Barfach in unserem Gaggenau-Kühlschrank wieder geschlossen habe, was ich manchmal ganz gerne vergesse. Oder schon mal die Heizung höher drehen und die Kaffeemaschine vorheizen, während ich noch auf dem Nachhauseweg bin.

Die Idee zur Wohnungsüberwachung und Meldung von Ereignissen via Internet aufs Handy ist, in digitalen Maßstäben gerechnet, relativ alt. Vor mehr als zehn Jahren, es muss so um 2003 gewesen sein, als Handys und Computer die breite Masse erreichten, suchte ein Bekannter, seines Zeichens auch IT-Nerd und Internet-Resident, eine Lösung zur Überwachung seines Sommerhauses. Schnell war uns klar, dass diese Überwachung am besten per WebCam erfolgen könne und wir haben etwas herumgesponnen. Eine WebCam und einen Bewegungsmelder, der diese Webcam steuern und einschalten sollte, wären erforderlich. Über einen im Sommerhaus ständig eingeschalteten Computer – für den IT-Nerd kein Problem – sollte ein bei Bewegung aufgenommenes Bild auf einen Webserver übertragen werden. Mit einer selbst programmierten Lösung (nicht schwer) sollte dann auf dem Webserver ein Cronjob gestartet werden, mit dem der Ordner, in dem die WebCam die Bilder speichert, zyklisch im Minutenabstand überwacht wird. Gibt es ein neues Bild – also wenn sich etwas im Sommerhaus bewegt hat und der Bewegungsmelder die WebCam eingeschaltet hat, wird eine E-Mail zu einem Handy gesendet werden. Wohl angemerkt, es handelte sich um ein frühes Internet-Handy mit WAP-Standard, weit weg von unseren heutigen Smartphones. Einen SMS-Dienst dazwischen zu schalten (E-Mail an SMS-Dienst, SMS an Handynummer) hatten wir auch diskutiert, damit man simultan, in Echtzeit, mitbekommt, wenn etwas im Sommerhaus nicht in Ordnung ist. Geworden ist aus diesem Plan freilich nichts. Mein Bekannter verkaufte sein Sommerhaus recht schnell, und es war keine Überwachungsanlage mehr erforderlich. Andernorts haben sich Nerds freilich solche Lösungen zusammengestrickt, was damals immer mal wieder ein Thema in den Computer-Zeitschriften war.

Die Technik dieser Smart-Home-Lösungen ist also recht einfach und nicht so super innovativ. Jedoch kommen diese Lösungen jetzt in der Fläche, der Masse der Smartphone-Nutzer, an und sind eben nicht nur für Programmierer und IT-Nerds handhabbar. So funktioniert das Gigaset safety starter kit problemlos out of the box. Mit einem Listenpreis von 199 € sogar recht preiswert.

Auspacken, anschließen, funktioniert.

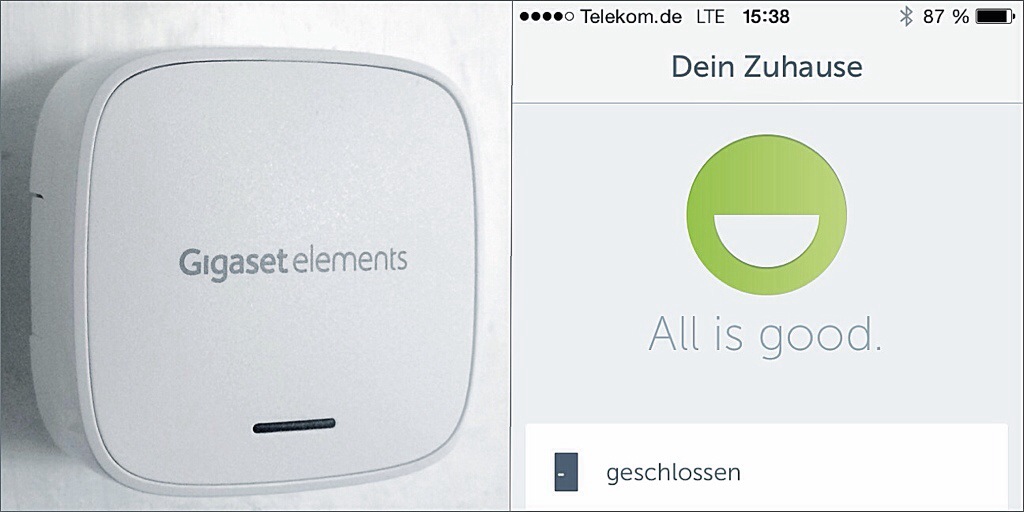

Das Gigaset safety starter kit besteht aus einer Basisstation (base), einem Bewegungssensor (motion) und einem Tür-Sensor (door). Für den Test wurde es mir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhielt ich noch einen Fenster-Sensor (window). Technisch funktioniert Gigaset elements so, dass die Basisstation per LAN-Kabel mit einem vorhandenen WLAN-Router, bzw. in unserer Wohnung mit der Fritz-Box, verbunden wird. Damit hat die Basisstation Kontakt zum Internet. Der Bewegungssensor (motion) wird vorzugsweise im Flur aufgestellt. Dieser Sensor reagiert dann auf Bewegungen einer Person im Flur der Wohnung. Der Tür-Sensor (door) wird an der Tür oberhalb der Türklinke der Wohnungstür angebracht und registriert jedes Öffnen der Tür. Der Sensor unterscheidet dabei zwischen dem normalen Öffnen der Wohnungstür, z.B. weil jemand rausgeht oder reinkommt, und einem erschütterungsstarken Türöffnen, z.B. wenn jemand einbricht und die Tür mit Gewalt zu öffnen versucht. Bei Gigaset elements heißt das Homecoming oder Alarm. Den Status eines Fensters oder auch einer Balkontür registriert der Fenster-Sensor (window) und unterscheidet dabei zwischen Fenster geschlossen, offen oder gekippt. Praktisch, man kann damit schnell klären, ob Fenster und Balkontür beim aufziehenden Sommergewitter weit offen sind und ggf. noch den Nachbarn anrufen, bevor es schlimm reinregnet.

Alle Sensoren enthalten jeweils eine kleine Batterie und sind per Funk mit der Basisstation verbunden. Wird jetzt die Wohnungstür geöffnet oder bewegt sich etwas im Flur, dann melden die Sensoren dieses an die Basisstation. Diese überträgt die Information via Internet wohl auf einen Server von Gigaset. Von dort wird, ebenso via Internet, zu dem in den Konfigurationseinstellungen festgelegten Smartphone eine Push-Mitteilung gesendet oder eine E-Mail an eine festgelegte E-Mail-Adresse gesendet. So bekommt man schnell und in Echtzeit mit, ob die Wohnungstür gerade geöffnet wurde (Homecoming) oder auch lautstark mit großer Erschütterung geöffnet wurde (Alarm), was auf Einbruch hindeutet. Ebenso erfährt man zuverlässig und in Echtzeit, ob sich eine Person im Flur oder in dem Zimmer bewegt, in dem der Bewegungssensor installiert ist. Der Motion-Sensor soll laut Gigaset nicht auf die Bewegung von Kleintieren wie Katzen reagieren. Zusätzlich kann man eine Telefonnummer eingeben, die man bei einem Alarm anrufen möchte. So muss man nicht nervös die Nummer des Nachbarn im digitalen Adressbuch suchen, falls man per Push-Nachricht einen Alarm aufs Smartphone gesendet bekommt.

Das starter kit ist schnell ausgepackt und aufgebaut. Batterien für die Sensoren und ein LAN-Kabel zur Verbindung mit dem WLAN-Router oder der Fritz-Box sind im starter kit enthalten. Der Zusammenbau ist leicht wie Brot holen. An Werkzeug ist außer einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubenzieher für die Kabelfixierung im Fuß der Basisstation nichts erforderlich. Möchte man den Bewegungssensor anbohren statt aufstellen, sind natürlich noch Bohrmaschine und Bohrer erforderlich. Schrauben und Dübel sind im kit enthalten. Wer nicht gerne bohrt, hann den motion-Sensor auf einen mitgelieferten Standfuß klemmen und einfach hinstellen. Dieser Sensor ist deutlich größer und schwerer als die anderen beiden (door und window) und sollte daher nicht angeklebt werden. Die anderen beiden werden mit doppelseitigem Klebematerial (ähnlich Teppichklebeband) einfach auf die Tür und auf den Fensterrahmen geklebt. Das ist praktisch und vor allem schnell gemacht. In Mietwohnungen muss man freilich aufpassen, dass Tür und Fensterrahmen nicht beschädigt werden, wenn man die Sensoren beim Auszug wieder abbauen muss. Dummerweise hatte ich den Window-Sensor zuerst an die Tür geklebt und musste ihn wieder ablösen. Das Klebematerial erfüllte seinen Zweck so gut, dass der Türlack beim Ablösen gleich mit abging. In meiner Wohnung kein Problem, der richtige Sensor klebt jetzt auf dieser Stelle, in der Mietwohnung kann so etwas natürlich im Auszugsstress einen Rattenschwanz, sprich neue Türlackierung, nach sich ziehen. Also, aufpassen! Vielleicht kan Gigaset hier auch noch einmal nachsteuern und Klebemateral beilegen, das sich gut entfernen lässt und trotzdem gut klebt.

Nach dem Zusammenstecken, Aufstellen und Ankleben von Basisstation und Sensoren muss die Gigaset-elements-App aus dem App-Store auf das Smartphone geladen werden. Das ist ebenfalls schnell erledigt. Etwas länger dauert die Registrierung. Hier wird ein supersicheres Passwort verlangt, das ein Sonderzeichen, ein Satzzeichen, einen Großbuchstaben und eine Zahl erfordert. Meine üblichen, zwar niemals gleichen, jedoch auf gleichem Schema basierenden Passwörter wurden erst einmal nicht akzeptiert. Nachdem diese Hürde genommen war, musste noch die Kennung der Basisstation eingegeben werden. Jeder Sensor muss einzeln angemeldet werden, und es muss natürlich konfiguriert werden, was bei einer normalen Türöffnung (Homecoming), einer Türöffnung mit großer Erschütterung (Alarm) und bei den Meldungen von Bewegungs- und Fenstersensor erfolgen soll. Ich habe alles durchgetestet, auch den Fall, dass jedes Mal auf mein Smartphone eine Push-Nachricht gesendet wird, wenn jemand über den Flur läuft. Das funktioniert vorzüglich, die Push-Nachrichten trafen alle in Echtzeit ein. Inzwischen habe ich die Einstellungen so geändert, dass ich nur bei Alarm des Door-Sensors eine Push-Nachricht bekomme. Alle Ereignisse werden trotzdem in der Gigaset-elements-App minutengenau aufgezeichnet und ich kann mir die Liste dort anschauen.

Ob der Alarm im Ernstfall funktioniert, habe ich freilich nicht geprüft. Ich möchte jetzt nicht bei mir selbst einbrechen oder die Wohnungstür so zuknallen, dass Türschloss und Tür danach kaputt sind. Aber, ich bin guter Hoffnung, dass der door-Sensor auch im Ernstfall so gut funktioniert, wie das System sonst technisch funktioniert.

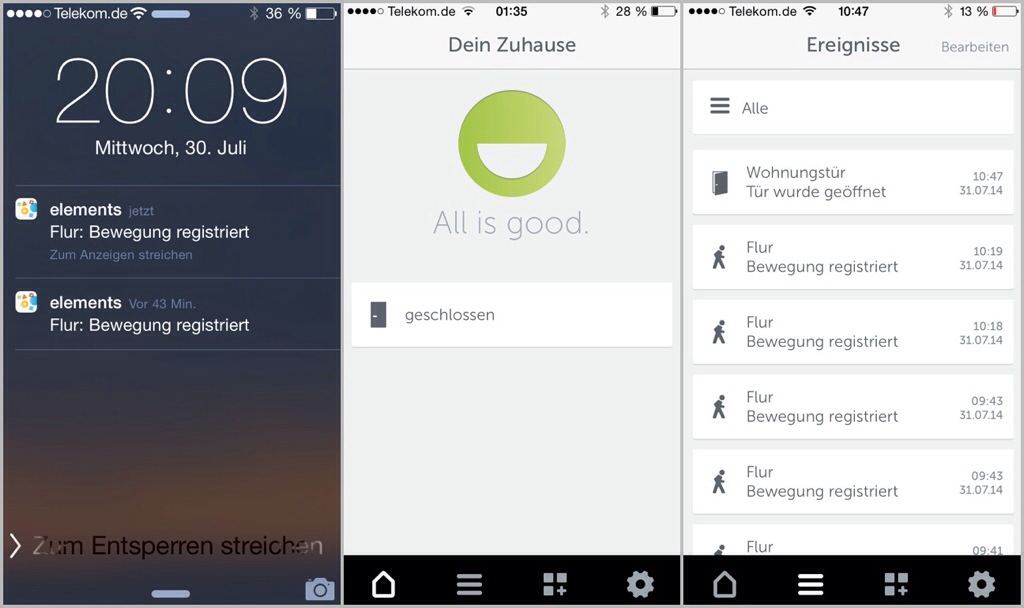

So sieht es dann auf dem iPhone aus. In der Mitte der Start-Bildschirm der App. Links die Push-Nachrichten. Rechts die detaillierte Liste der Ereignisse.

Alles in allem ist das Gigaset elements safety starter kit eine interessante Smart-Home-Lösung für Einsteiger. Wohnungsüberwachung zum Budget-Tarif. Damit kann man auch ganz beruhigt in der Oper sitzen und via Smartphone das Bewegungsverhalten des Babysitters überwachen. Rennt er ständig durch die Wohnung, ruft man doch vielleicht besser an, um in Erfahrung zu bringen, ob alles ok ist. Oder man kann mühelos Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Bewegungsverhalten der eigenen Putzfrau oder Haushaltshilfe überwachen. Kommt sie pünktlich, geht sie pünklich, bewegt sie sich? Freilich, früher hat man das mit Vertrauen gelöst, aber früher konnte man auch weder Postpaket noch Flugzeug tracken. Und Herz-OPs gab’s auch nicht. Atombomben auch nicht und die NSA auch nicht.

Wer in den Bereich der Raum- und Wohnungsüberwachung einsteigen möchte und zudem noch eine gesunde Technikverliebtheit hat, der ist mit dem Gigaset elements safety starter kit sicher gut bedient. Man muss natürlich sehen, dass das System im Moment noch am Anfang steht. Bisher gibt es lediglich den door-Sensor, den motion-Bewegungssensor, den window- Sensor und eine Alarmsirene (siren).

Nun, Gigaset elements ist nicht Apple. Das merkt man nicht nur daran, dass es die Gigaset-elements-App auch für Android-Smartphones gibt, sondern das wird auch am Design der Sensoren deutlich. Bisher gibt es sie nur in glänzend weiß und an mancher Tür bzw. an manchem Fenster mögen sie wie kleine Fremdkörper wirken. Andere Farben (dunkel, metallisch) und eine dezentere Gestaltung würde Gigaset elements sicher noch attraktiver machen.

Ideal und sicher den Preis wert ist das Gigaset elements safety starter Kit für Singles und berufstätige Paare mit einem Faible für moderne Technik, Smartphones und mobile Computing, die in 1- bis 3-Zimmer-Altbauwohnungen leben. Dass unkonventionelle und vor allem jüngere Menschen im Fokus von Gigaset elements stehen, lässt sich unschwer an der inzwischen reichlich abgegriffenen Anrede per Du erkennen. Zudem wohnt diese Zielgruppe meist in Wohnungen, in denen keinerlei nennenswerte Haustechnik bzw. Komponenten zum Objektschutz vorhanden sind.

Elements im Aufbau – ein ausbaufähiges System

Was Gigaset elements genau zum Ausbau dieses Systems plant, kann man nur erahnen. Wünschen würde ich mir neben der bereits erwähnten Kamera, die es sicher bald geben wird, einen Wassersensor, der einfach in Küche oder Badezimmer auf dem Fußboden platziert wird und eine Meldung an die Basisstation sendet, wenn Wasser auf dem Fußboden steht. Ein Rohrbruch, die defekte Waschmaschine oder die überlaufende Badewanne würden damit nicht zum Alptraum. Ein Rauchmelder und ein Sensor zur Stromüberwachung wäre zudem schön. Lästige Gedanken, ob man im Chaos der Abreise in den Urlaub nun Elektroherd, Bügeleisen oder die Kaffeemaschine ausgeschaltet hat, wären mit so einem Sensor zur Stromüberwachung Vergangenheit. Man schaut einfach am Smartphone den Stromverbrauch an und erkennt schnell, ob ein Stromfresser, der dann meist noch brandgefährlich ist, eingeschaltet ist. Technisch sind diese zusätzlichen Sensoren sicher unproblematisch zu realisieren und an den Elektrizitätszähler anzudocken.

Soziales – Privatheit – Datenschutz

Technische Überwachungs-Lösungen haben immer auch eine soziale Komponente. Damit können nämlich Menschen überwacht werden. Der door-Sensor und der motion-Bewegungssensor zeichnen jede Bewegung und jedes Öffnen der Wohnungstür auf, die man in der der Smartphone-App minutiös aufgelistet sind. Schon mit dem Gigaset elements saftey starter kit kann ich sehen, ob die Putzfrau pünktlich kommt und pünktlich wieder geht. Zudem kann ich erkennen, wie oft sie sich durch den Flur bewegt und daraus selbstverständlich auf ihre Arbeitsqualität rückschließen. Das gleiche kann man mit einem Babysitter tun. Dass heute eine solche Überwachung von Dienstleistern, die während der eigenen Abwesenheit in der Wohnung sind, nur mit deren Zustimmung erfolgen darf, ist weithin bekannt.

Problematischer wird das bei Mitbewohnern und Familienmitgliedern. Möchte man zum Beispiel wissen wirklich wissen, wie oft sich Kinder oder Lebenspartner in der Wohnung bewegen, wie oft sie zur Wohnungstür rein und raus gehen und vor allem auf die Minute genau wann? Ich möchte es nicht wissen. Ich möchte vor allem auch nicht, dass man es von mir minutiös genau weiß. Und ich finde es auch nicht gut, Kinder so fernzuüberwachen, auch wenn das für berufstätige Eltern sehr praktisch sein mag. Dieser Aspekt der Privatheit erscheint mir zu wenig fokussiert. Weder auf der Gigaset elements Internetseite noch im Manual des safety starter kits wird dieses Thema erwähnt. Einen Hinweis dazu fände ich angebracht, denn ich selbst möchte weder Putzfrau, Haushaltshilfe oder Babysitter in einer Wohnung mit Gigaset elements sein – und wenn ich selbst so jemand beschäftigen würde, würde ich die Basistation vorher ausschalten, oder demjenigen zeigen, wie man sie auschaltet. Soviel Correctness muss sein. Diesen Tipp könnte Gigaset doch ins Manual schreiben, oder einfach diese Thematik aufgreifen, die es ja nun mal gibt.

Daten auf fremden Servern

Genausowenig wie zu Privatheit und Datenschutz gibt das Manual Infos darüber her, auf welchen Servern die Gigaset elements die Daten im Internet speichert, um sie von dort wieder ans Smartphone zu senden. Ganz klar, es sind sensible Daten, und Gigaset müsste hier alles offen legen. Z.B., welche Daten die App genau überträgt? Wo stehen die Server und wie sind sie gesichert? Gegen Hacker und gegen Datendiebstahl von Mitarbeitern? Eines ist nämlich klar: Die Wohnung, in der die Gigaset elements Basisstation steht, kann schnell geortet werden. Einerseits wäre das über die Geolocation des Smartphones möglich, sofern die App Geo-Daten überträgt (was man nicht weiß), andererseits wäre es über die IP des Routers möglich, an dem die Basisstation hängt (ok, vielleicht muss der Provider helfen) und drittens ganz einfach über die E-Mail-Adresse des Besitzers der Basisstation (meine ist per Google schnell mit meiner Wohnadresse zu verknüpfen). Geraten die Daten über Personenbewegungen in der Wohnung und über das Türöffnen in falsche Hände, kann das fatale Folgen haben. Da weiß dann jemand genau, wann man nicht zu Hause ist. Und vielleicht hat er dazu die Möglichkeit, den Accout zu deaktivieren, so dass keine Push-Nachricht mehr gesendet wird, wenn sich die Wohnungstür öffnet. Weitere Szenarios dürfen Sie gerne durchspielen…

Schade, dass das kein Thema bei Gigaset elements ist. Wer einen Dienst aufbaut, der sehr private Daten – das Bewegungsprofil innerhalb der eigenen Wohnung – via Internet verarbeitet, muss transparent seine doppelt und dreifachen Sicherungsmechanismen offenlegen. Das erfolgt nicht. Statt dessen gibt es nicht im Manual, sondern in einem Beipackzettel-artigen Dokument in kleiner Schrift den Hinweis auf Open Source Software, die Gigaset elements verwendet. Vertrauenserweckend? Freilich, Gigaset elements hat seinen Sitz in Düsseldorf und nicht in Honduras. Daher gehe ich einfach mal davon aus, dass Datenübertragungen sicher sind, nicht von irgendjemand abgegriffen werden können, und gespeicherte Daten dort auch niemand stiehlt.

Jetzt freue mich auf den Urlaub und hoffe, dass mich das Gigaset elements saftey starter kit in den nächsten Wochen in Ruhe lässt – oder mir das grüne Smilie zeigt, wenn ich die App starte. Dann ist nämlich alles in Ordnung zu Hause. Und für diese Gewissheit setze ich Gigaset elements ein.

Fazit

Eine interessante Smart-Home Einsteiger-Lösung zu recht moderatem Preis. Für alle, die etwas technikverliebt sind, eine gesunde Schmerzgrenze bzgl. der Speicherung privater Daten im Internet haben und in einer nicht so großen Etagenwohnung oder in einem kleinen Einfamilienhaus wohnen. Genau das scheint die Zielgruppe von Gigaset elements zu sein.

Sterne

Dreikommafünf von fünf möglichen.