Ein Teil der @netzotizen.com waren ja früher die »Kontornotizen« mit allerlei Fundstücken aus dem Büro und der grafischen Welt. Diese Sparte soll hier in den @netznotizen nicht zu kurz kommen und ich werde immer mal wieder interessante Fundstücke aus dem Kontor vorstellen. Heute geht es um die Wasserzeichen alter Papiere. In meinem Fundus befindet sich ein Sammelband der Zeitschrift »Druck und Papier«, genauer gesagt der inzwischen 60 Jahre alte, dritte Jahrgang dieser »Fachzeitschrift für die Papier erzeugende, die grafische und die Papier verarbeitende Industrie« aus dem Jahr 1954. Diese Zeitschrift war ein Publikationsorgan in der SBZ bzw. der frühen DDR. Dementsprechend geht es hier um das Einbürsten der kommunistischen Ideologie in die ostdeutsche grafische Industrie. Dazwischen finden sich immer mal ganz interessante Fachartikel – so auch ein Text zu den »Wasserzeichen alter Papiermacher«, verfasst von P. Mai aus Potsdam. Da die Erstveröffentlichung nun 60 Jahre her ist und ich keinen Rechtsnachfolger des Verlages ausfindig machen konnte, wird ein eventuell zu beachtendes Copyright kein Problem sein und ich veröffentliche den Text hier einmal vollständig zu den Abbildungen der Wasserzeichen.

Wasserzeichen alter Papiermacher

P. MAI, Potsdam — Erstveröffentlichung 1954

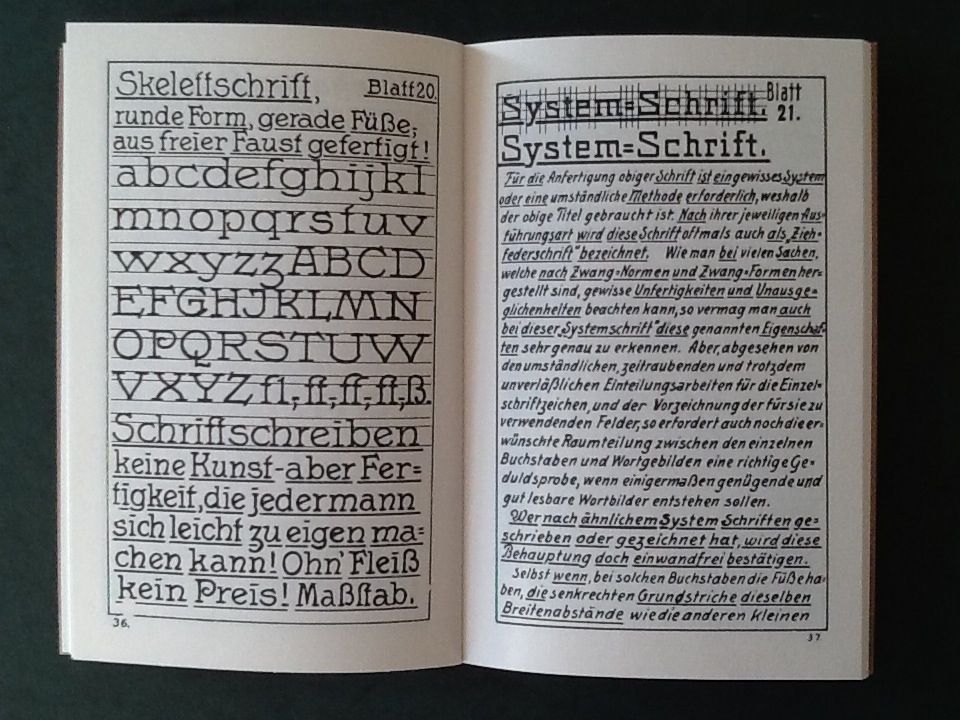

Zeichen sind Ausdrucksmittel, sind Merkmale. Sie sind so alt wie die Menschheit. Eine Jahrtausende umfassende Entwicklung schuf nicht nur Sprache, Schrift und Bild, sondern gab dem Gefundenen immer vielfältigere Methoden in seiner Anwendung, deren Summe ein Zeichen unseres zivilisatorischen und kulturellen Niveaus ist.

Diese Summe ist ein gewisser kollektiver Besitz, zu benutzen nach Vermögen, Bedürfnis oder Notwendigkeit. Daneben war und ist jedoch das Bestreben vorhanden, dem Ergebnis des eigenen Schaffens, also Gegenstand oder Ware, ein besonderes begriffliches Kennzeichen zu geben. Beispiel sind uns dafür aus alter Zeit die auch heute noch bisweilen an alten Bauernhäusern zu findenden Haus- und Hofmarken. Diese Zeichen wurden auch auf Werkzeug und Gerät übertragen und fanden weiter in Wappen und Siegel Verwendung. Ihre Herstellung erfolgte mit Messer und Meißel; ihre einfache lineare Form war schlicht und einprägsam. Der Brauch übertrug sich auf die Handwerke. So schlägt der Goldschmied seinen Stempel ins Metall, der Steinmetz meißelt sein Zeichen in den Baustein, um Anteil und Mitwirkung am Werk zu kennzeichnen.

Auch die Papiermacherei fand ihre Methode, und im 14.Jahrhundert begannen die europäischen Papiermacher die von ihnen gefertigten Papiere mit Wasserzeichen zu versehen. Bekanntlich ist das Papiermachen, die weiße Kunst, durch die Araber im 11./12. Jahrhundert nach Spanien gebracht

worden, von wo es dann weiterverbreitet wurde. Als Erfinder gelten die Chinesen. Doch weder im chinesischen noch im japanischen Papier sind Wasserzeichen, weil die orientalische Papieranfertigung nur das biegsame Schöpfsieb in Gestalt von aus Binsen geflochtenen Matten verwendet, von dem der Papierbogen nach dem Schöpfvorgang abgerollt wird. Das für das Wasserzeichen erforderliche starre Gebilde aus Draht oder dergleichen läßt sich auf dieser Siebform nicht anbringen. Dem abendländischen Papiermacher ist es jedoch möglich, weil er beim Handschöpfen mit einem starren Drahtsieb arbeitet, auf dem das Drahtgebilde zur Hervorbringung des Wasserzeichens aufgenäht ist. Wenn das Sieb aus der Bütte gehoben wird, verdrängt das aufgenähte Zeichen ein Weniges des den Bogen bildenden Stoffs. Wasserhelle Linien im getrockneten Bogen in Form des Zeichens sind das Ergebnis.

Der Ochsenkopf (1) in den verschiedensten Abwandlungen ziert als eines der ältesten Wasserzeichen die Erzeugnisse italienischer, französischer und deutscher Papiermacher. Eine

einwandfreie Erklärung für die Beliebtheit dieses Zeichens ist hisher nicht festgestellt worden. Da jedoch die Papiermacher der Zunft der Maler zugerechnet wurden und der Ochsenkopf als Symbol des Evangelisten Lucas, des Schutzheiligen der Maler und grafischen Künstler, angesehen wurde, ist die Erklärung dafür sicher darin zu finden. Sehr beliebte Kennzeichen der Erzeugnisse der alten Papiermacher waren auch Hand und Handschuh (2). Bis zum Jahre 1600 wurden rund 1000 verschiedene Formen dieses Wasserzeichens der Papiermühlen gezählt. Sie zeigen die einfache, ausgestreckte Hand oder die zum Schwur erhobene. Durch eine angesetzte gekreuzte Stulpe ist der Handschuh verdeutlicht. Über der Hand sind häufig Stern, Blume oder Krone als Ornament sichtbar.

Sonne, Mond und Sterne (3) in einfacher schlicht-schöner oder auch komplizierter Darstellung wurden gleichfalls häufig als Wasserzeichen verwendet. Sie wurden auf die Mitte des Bogens gestellt und verliehen dem Papier so besonderen Reiz. Diese Zeichen galten häufig als besondere Qualitätsmarken, so daß solches Papier sehr begehrt war.

Handwerkszeug und Arbeitsvorgang sind in den alten Signeten der Drucker oft sichtbar. Die alten Papiermacher haben dagegen niemals ihre Mühle, Bütte oder Papierpresse in ihren Wasserzeichen dargestellt. Das blieb der neueren Zeit vorbehalten, wobei man auf den ersten in eine Papiermühle Einblick gewährenden Holzschnitt aus dem 16.Jahrhundert von Jost Amman und auf ein unechtes Bildnis von Ulman Stromer, Deutschlands erstem Papiermühlengründer, von vor fast 600 Jahren als Wasserzeichen zurückgriff.

Das Stampfwerk der Papiermühlen wie bei den Kornmühlen mit Wind zu betreiben, war ehedem eigentlich nur in Holland, dem Land der Windmühlen, Üblich. Die alte deutsche Handpapiermacherei blieb fast durchweg beim Wasserrad als Antrieb für das Stampfwerk. Eine Windpapiermühle – eine Seltenheit – ist als Wasserzeichen in holländischem Büttenpapier aus dem 17. Jahrhundert zu sehen.

Die ältesten Wasserzeichen beziehen sich recht oft auf christliche Symbole, damit die Gefühlswelt des mittelalterlichen Menschen, widerspiegelnd. So ist das Kreuz in seinen einfachen Formen sowie als Kleeblatt-, Lilien- und Kugelkreuzform sehr häufig. Doch neben anderen wurde auch der Fisch (4) als Symbol Christi und der Altarsakramente sehr oft in gefälligen Abwandlungen verwendet.

Der Hang zum Übersinnlichen ist auch in der Darstellung von Fabel- und Wundertieren für die Papier- und Drucksignete sehr oft zu finden. So ist das Einhorn (5) keine Seltenheit. Obwohl es in der Natur fehlt, fehlt es nie in den Legenden, Naturgeschichten und Reisebeschreibungen des Mittelalters.

Auch der sagenhafte Greif erscheint recht häufig als Wasserzeichen im Papier. Dieses bereits im Altertum vielfach dargestellte geflügelte Fabeltier mit Löwenleib und Adlerkopf war damals das Symbol des Göttlichen, im Mittelalter aber das Symbol des Teufels. Auch im Buchdruckerwappen fehlt es nicht, wo es die friedliche Beschäftigung des Aneinanderreibens der zum Einfärben verwendeten Lederballen besorgt.

Besonders in Italien verwendeten die Papiermacher Kennmarken der Drucker als Wasserzeichen. Zumeist waren das geometrische Gebilde (6), wie Kreise mit waagerechten und schräg gekreuzten Linien und dergleichen. Als Druckersignete wurden sie am Schluß der Bücher eingedruckt. Der Kreis stellte nach mittelalterlicher Auffassung die Erdkugel dar. Das in den verschiedensten Abwandlungen darübergestellte Kreuz versinnbildlichte die beherrschende Macht der Kirche über die Erde.

Als das älteste Buchdruckersignet kann das gemeinschaftliche, besonders schöne Zeichen von Fust und Schöffer angesehen werden, das erstmals in ihrem Bibeldruck, der sogenannten 48zeiligen Bibel (1462) erscheint. Es stellt zwei an einem Ast hängende Schilde dar. Das linke ist das Hauszeichen Fusts, das rechte das Hauszeichen Schöffers.

Die Weintraube als Symbol der Fülle und des Reichtums erscheint gleichfalls oft als Wasserzeichen. Auch im Papier der Gutenbergbibel ist sie vorhanden. Da in der Gutenbergbibel noch andere Wasserzeichen vorkommen, ist damit erwiesen, daß die großen Papiermengen zum Druck der Gutenbergbibel von mehreren Papiermühlen hergestellt wurden.

Auf recht amüsante, sicher glossierende Art kamen der Eselskopf und die Narrenkappe (7) als Wasserzeichen ins Papier. Johann Spielmann, ein Deutscher, der die Papiermacherei in England im 16. Jahrhundert zu hohem Ansehen brachte, führte ein wappenartiges Wasserzeichen, was dem Heroldsamt nicht gefiel. Spielmann, darüber verärgert, versah nun sein Papier mit einem neuen Wasserzeichen, einem Eselskopf mit langen Ohren. Daraus soll dann das englische Narrenkappen-Wasserzeichen entwickelt worden sein.

Daß sich das Wasserzeichen auch auf Zeitereignisse bezog, zeigt der Luftballon als Wasserzeichen in dem Papier des Papiermachers Christian Rauch in Reißen (Pfalz) um 1790, der sicher damit seinen Berufsgenossen Montgolfier, der 1782 den Luftballon erfunden hatte, ehren wollte.

Die Nachahmung der Wasserzeichen führte oft zu Streit. Es fehlte nicht an Anregungen, ein Gesetz zu schaffen, daß jede Mühle ihr eigenes Zeichen zu führen habe und niemand es nachahmen dürfe. Doch es blieb bei Hader und Streit bis ins 18. Jahrhundert. Papier aus Basel mit dem »Baselstab«, das überall sehr begehrt war, und das holländische »Pro-Patria-Papier«, das ebenfalls einen vorzüglichen Ruf hatte, waren zu ihrer Zeit einer solchen Konkurrenz durch nachgeahmte Wasserzeichen besonders ausgesetzt.

Die wohlgelungenen Formen der alten Wassenzeichen und anderer Signete zeigen das Bestreben, dem Arbeitserzeugnis durch eine ansprechende Kennzeichnung einen besonderen Wertcharakter zu verleihen, ihm die handwerklich-persönliche Note zu geben. Uns sind diese Kennmarken Herkunfts- und Qualitätsmerkmale. Ihre reizvollen Schmuckformen – Kleeblatt und Rose, Eichenlaub und Eicheln (8) –, ihr sinnbildlicher Ausdrucksreichtum fesseln Auge und Sinn. Das Papier ist ein edler Werkstoff, das Wasserzeichen verleiht ihm auch heute noch das Gewicht besonderer Kostbarkeit.