Wie immer ist der November der Herbstmonat mit der großen Tristesse. Die Tage werden merklich kürzer, und es wird manchmal nur wenig hell. Kahl, trist, farblos, unbunt – vieles könnte jetzt heller und wärmer sein. In fünf Wochen ist Weihnachten, was uns in diesem Jahr wieder keiner rechtzeitig gesagt hat. Die Stollen sind hier bereits gebacken und eingelagert und morgen kommt das Kekskommando für die Weihnachtsplätzchen. In einer guten Woche wird dann noch ein großer Tisch geliefert. Viele Dinge laufen gerade parallel.

Für alle, mich auf Twitter nicht regelmäßig lesen, habe ich die November-Skyline, die man hier aus Büro und Wohnung sieht, als Foto eingestellt. Novemberfarben. Noch ist kein Schnee, und das ist gut so. Ich mag keinen Schnee in dieser Stadt.

Berlin

Mitte Stylewalk

»Eigentlich« wollten wir nur zum Alexanderplatz, um etwas zu besorgen. Da der Samstagnachmittag schön, sonnig und warm war, wollten wir zu Fuß dorthin bummeln. Weit ist es nicht, denn schnellen Schrittes kann man den Alexanderplatz von unserer Wohnung in 15 Minuten erreichen. Wir brauchten freilich etwas länger, denn während wir den Weinbergweg hinunter schlenderten, kam freilich der Gedanke auf, erst einmal einen richtigen Kaffee zu trinken.

Das Café Galao, meine Stamm-Koffeinstätte oder eben ein anderes Lokal standen zur Auswahl. Miz Kitty ist in dieser Hinsicht leidenschaftslos. Sie frühstückt immer ausgiebig zu Hause und deckt ihren Koffeinbedarf schon vor dem Rausgehen. So hatte ich anstatt des Galaos heute das Luigi Zuckermanns ins Auge gefasst. Hier war ich fast schon vier Jahre nicht mehr. Dort an der Rosenthaler Straße war es uns dann jedoch zu wuselig. Gestern war der 3. Oktober und somit Feiertag. Es war ziemlich viel los auf den Straßen. Wir liefen also in die etwas ruhigere Auguststraße und tranken den Kaffee in der Sonne vor der Milchhalle, gegenüber dem Hackbarths. Auf dem Weg dorthin kamen wir in der Auguststraße am Store von Hut up vorbei, einem Modelabel, das Kleider und Accessoires aus Filz herstellt. Eine schwarze Filzkatze liegt dort im Schaufenster und drei weiße Filzlöwen sitzen als Eyecatcher auf dem Sofa. Das wollte ich mir genauer anschauen und wissen, ob diese Tierchen mit Watte gefüllt sind oder voll gefilzt sind. Also nachgefragt. Miz Kitty hat sich währenddessen einige Kleider angeschaut. Ausnehmend schöne Sachen in Filz. Verfilzt und Filz bekommt hier eine sehr positive Bedeutung. Am kommenden Freitag wird dort übrigens die neue Kollektion präsentiert.

Derweil wir vor der Michhalle in der Sonne saßen, blätterte Miz Kitty in der aktuellen Ausgabe der Vogue und ich lugte immer mal mit hinein, da mich diese bunten Magazine positiv triggern. Altes Leben, alte Branche, Printmedien, schöne große Bilder und jede Menge Lifestyle. Dort in der Auguststraße ist insgesamt eine andere Atmosphäre als in Prenzlauer Berg. Mehr Mitte-like – und genau das, was mag ich.

Beide hatten wir das Bedürfnis, noch etwas durch die Straßen zu schlendern und hier und dort zu schauen, was es Interessantes gibt. Unsere erste Station war Twinkind, auch an der Auguststraße. Keine Kunstgalerie, wie man vielleicht anhand der dort stehenden Figuren vermuten könnte. Twinkind ist ein Dienstleister, bei dem man sich selbst als 20 oder 30 cm große Figur Figur fertigen lassen kann. Dazu wird man mit einem 3D-Scanner digital gescannt, danach wird die Figur wird mit einem 3D-Drucker erstellt. Anstatt langweiliger Hummelfiguren schenkt man der Tante in Amerika heute sich selbst als Andenken, als realistisch bemalte Kunststoff-Figur, 20 cm groß. Nun ja, wer’s braucht, ich habe keine Tante in Amerika. Spannend ist diese Technologie jedoch. Ich wollte wissen, ob man so etwas auch 1:1 machen lassen kann, in realer Größe. Hintergrund ist, dass Miz Kitty eine Schneiderpuppe braucht. Kann man, theoretisch, nur der Preis geht dann wohl in die Tausende. Sehr interessant ist, man nach Absprache dort auch nur den Scan von sich selbst machen kann und die Daten auf CD bekommt. Dieses geht jedoch nur nach individueller Absprache.

Unser nächster Stop war die Ledermanufaktur von Jörn Reschke an der Gipsstraße. Dort werden Taschen aus dickem Leder, Kernleder, 3 mm und dicker, genäht. Dieses Geschäft kenne ich schon sehr lange und habe mehr als einmal dort im Schaufenster die Taschen bewundert, war jedoch noch nie drinnen. Ich habe ein kleines Faible für Taschen und brauche alle paar Jahre etwas Neues. Schon länger überlege ich, ob die nächste vielleicht aus dieser Ledermanufaktur kommt. Der Meister selbst war nicht da. Seine Frau hat uns einige Möglichkeiten gezeigt, welche Formen und Verschlussarten möglich sind. Jede Tasche wird übrigens individuell bestellt und dann entsprechend handgefertigt. Eine schöne Sache, vor allem wenn man diese etwas rough anmutenden Taschen mag, die man viele Jahrzehnte haben kann und die so stabil sind, dass vermutlich ein Panzer darüber fahren kann.

Nachdem der geplante Einkauf in der Galleria Kaufhof erledigt war, wollte ich mir unbedingt das Geschäft von Type Hype anschauen. Buchstaben stehen hier im Mittelpunkt. Buchstaben, die auf Haushaltsgegenständen, Textilien oder Papierprodukten platziert sind. Das Richtige für alle, die mit dem Typo- und Buchstaben-Virus infiziert sind, so wie ich. Sofakissen, Grußkarten, Tagebücher und Frühstücksbrettchen, bis hin zur Flasche Wein – alle Produkte sind mit Einzelbuchstaben verziert. Außerdem enthält der Laden ein Café. Wer ein Geschenk mit dem Anfangsbuchstaben des Beschenkten kaufen möchte, ist hier richtig. Trotz Buchstaben-Liebe habe ich jedoch mit dem Angebot etwas das Problem, dass die Dinge nicht zu unserer Einrichtung passen und damit relativiert sich auch die Geschenk-Tauglichkeit etwas. Die 40plus-Generation hat sich oft schon mit Haushaltsgegenständen eingerichtet. Da sind Einzelstücke mit Buchstaben nicht wirklich passend und auch nicht nachhaltig, im Sinne, dass die Beschenkten den Gebrauchsgegenstand gut und gerne verwenden. Das sollte man mindestens klären, bevor man Frühstücksbrettchen oder Sofakissen mit Buchstaben verschenkt. Vielleicht treffen die Dinge auch nicht so ganz meinen Geschmack und sind für mich nicht schlicht genug.

Schön ist es zu sehen, dass die Rosa-Luxemburg-Straße, die bis vor kurzem noch an der einen oder anderen Ecke etwas vergammelt war, sich gut gemausert hat. Zufällig entdeckten wir Clara Stil. Ein relativ neues Geschäft, das Design-Gegenstände und Möbel mit zurückhaltender Sachlichkeit anbietet. Schöne Dinge, die besonders Miz Kitty gefallen und die man allesamt auch im Online-Shop von Clara Stil bestellen kann. Wer diese kühl-schlichte Sachlichkeit mag, der sollte auf jeden Fall einmal den Online-Shop besuchen oder selbst in der Rosa-Luxemburg-Straße vorbeischauen.

Auf die andere Straßenseite und ein paar Häuser witer ging es zu Luiban. Luiban ist ein eine Papeterie, deren Angebot mir richtig gut gefällt. Ich kenne das Geschäft schon länger und schaue immer mal wieder dort vorbei, weil ich ja etwas »paper-addicted« bin. Früher habe ich selbst Notizbücher gefertigt – und wer weiß, vielleicht lege ich bald noch einmal eine kleine Edition auf. Deshalb sind Papiergeschäfte für mich immer Herzerfreu und Inspiration zugleich. Bei Luiban findet man nicht den karierten Kaufhaus-Schulblock oder die schrille Klamauk-Glückwunschkarte, sondern erlesene Notiz- und Tagebücher, ausgefallene Papierprodukte, Stifte, Etuis und Kleinigkeiten. Dinge, die es eben nicht in Schreibwarengeschäften der Provinz und der Vorstädte gibt. Wer so etwas mag und vielleicht auch etwas paper-addicted ist, für den ist Luiban einen Besuch wert. Freilich, die Provinzler müssen auch nicht auf die schönen Produkte verzichten. Alles, was man bei Luiban kaufen kann, gibt es auch im Online-Shop.

Wenn ich einmal eine Papeterie mit schönen, ausgefallenen Dingen besucht habe, stellt sich meist das Bedürfnis ein, gleich in die nächste zu gehen. In Berlin ist das natürlich RSVP an der Mulackstraße. RSVP – Répondez s’il vous plait – gibt es schon recht lange, und ich bin regelmäßig dort, um immer mal wieder etwas zu kaufen, was es sonst nur selten in Papeterien gibt, z.B. ein Composition Book, also ein amerikanisches Schulheft, oder ein paar Legal Pads, diese Blöcke mit gelbem Papier, die man in Amerika für Notizen benutzt. Papier- und Notizbuchliebhaber kennen den Laden in der Mulackstraße vermutlich sowieso. Wer im Rest der Welt erlesene und seltene Papierproduke, Legal Pads oder ähnliches sucht, kann bei RSVP alles bequem im Online-Shop bestellen.

Eines fiel uns auf in den Papierläden und bei Type Hype auf: Bäckergarn. Diese bunt gestreifte Schnur, die zum Einpacken von Geschenken geeignet ist. In vielen Varianten gibt es dieses Bäckergarn, und wir fragen uns, wer das in diesen Mengen braucht?

Die orange Badekappe

Jetzt möchten Sie sicher gerne wissen was es mit dieser matt-orangen Badekappe auf dem oberen Bild sich hat? Ganz einfach, wir haben sie auf unserem Mitte Stylewalk gekauft. Bei Bolz & Birke, ebenfalls in der Mulackstraße. Leider ist die Website noch nicht online und soweit ich mich erinnern kann, gibt es den Laden hier auch noch nicht so lange. Diese Badekappen werden dort in erster Linie als Taschen verkauft. Stellen Sie sich einfach einen Reisverschluss eingenäht vor, und schon wird aus der Badekappe eine Tasche. Miz Kitty machte ein Foto, wie sie von der Decke hängen, diese Badekappen-Taschen. Sie wird es im Blog der Freistilstaffel veröffentlichen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass es diese Badekappen bei Bolz & Birke nicht nur als Taschen gibt, sondern auch pur, ihrem originäreren Verwendungszweck entsprechend, als Badekappen. Für drei Euro. An diese Gummimützen, die man in meiner Kindheit Bademützen nannte, kann ich mich noch gut erinnern. Vom Design her sind sie wohl eher Sixties als Seventies. Als Kind habe ich so ein Stück besessen, in blau. In den Siebzigern hatte meine Mutter hingegen schon eine Gummi-Badekappe mit applizierten Gummi-Blumen. Nun, der Zopf sollte unter der Badekappe verschwinden. Das tut er sicher. Bei Bolz & Birke kann man übrigens auch diese Schalen aus Beton in Kugelkalottenform kaufen, die innen goldfarben lackiert sind. Die haben es uns im Moment angetan.

In der Rosa-Luxemburg-Straße waren wir noch bei Daniel Heer. Er fertigt in seiner Manufaktur Rosshaarmatratzen an und zudem Taschen aus Kernleder sowie Kleinmöbel. Sehr interessante Stücke. Wer eine individuell gefertigte Matratze sucht und statt Latex oder Sprungfedern eine ganz traditionelle Füllung favorisiert, der sollte einen Blick in diese Laden-Werkstatt werfen.

Der Abspann unseres Mitte Stylewalks endete mit einem kurzen Zwischenstopp beim vietnamesischen Lebensmittelhändler an der Torstraße, Ecke Gormannstraße. Schon oft war ich in diesem Laden und habe Kleinigkeiten, etwas zu Trinken oder ähnliches gekauft. Im hinteren Teil war ich jedoch noch nie. Hier gibt es tatsächlich viel mehr als nur Lebensmittel. Fast alles, vom Weinglas bis zur Kabelverlängerung über das Micro-Schraubenzieher-Zangen-Set, mit dem man ein Schloss öffnen kann, bis hin zum Elektroschraubenzieher aka Phasenprüfer. Dazu freilich jede Menge Messer und Küchenbedarf. Etwa so, wie früher bei uns am Zionskirchplatz im Fruchthaus, nur eben viel mehr.

Nachmachen bitte.

Ich mache diese Stadtspaziergänge schon seit langer Zeit. Miz Kitty nennt es manchmal »stadtindianern«. Immer wieder entdecke ich in Mitte neues. Wenn Sie auch außergewöhnliche Produkte, Kleidung, etc. mögen, dann ist das Quartier zwischen Alexanderplatz und Oranienburger Tor auf der einen Seite und der Torstraße auf der anderen Seite bestimmt einen Nachmittagsbummel wert. Lassen Sie sich von Galerie zu Galerie und von Laden zu Laden treiben und genießen Sie die Atmosphäre, die so ganz anders ist, als sie vor 15 Jahren hier noch war.

Geschwommen

Längs durch den Schlachtensee.

Schwimmen sie mehr, das tut Ihnen gut! Gestern bin ich längs durch den Berliner →Schlachtensee geschwommen, 2,6 km Entspannung geradeaus. Eigentlich waren Miz Kitty und ich verabredet, um etwas raus zu fahren und dabei vielleicht schwimmen zu gehen. Nun, die Miz hatte eine anstrengende Woche und war am Freitag Abend schon auswärts, in Brandenburg, schwimmen. Sie wollte nicht schon wieder ins Wasser. Also nutzte ich die Gelegenheit. Ich wollte wieder einmal richtig lang schwimmen (für meine Verhältnisse zumindest) und bevorzuge es, durch Seen komplett hindurch zu schwimmen. Dann habe ich ein Ziel, kann mir nachher auf der Landkarte schön die Strecke anschauen, habe das Gefühl, etwas geschafft zu haben und kann abends damit glänzen, indem ich erzähle, ich wäre durch den und den See ganz hindurch geschwommen, längs, versteht sich, die längere Strecke. Irgendwie schafft mir dieses Durchqueren ganzer Gewässer ein klein wenig mehr Glücksgefühl als einfach in die Mitte zu schwimmen und zurück.

So eine Seequerung ist jedoch immer etwas mit logistischen Problemen verbunden. Man kommt an anderer Stelle aus dem Wasser, als dort, wo man eingestiegen ist und muss irgendwie zum Auto zurück. Da Kitty gestern nicht schwimmen wollte, hat sie mich am westlichen Ende des Berliner Schlachtensees rausgelassen und ist mit dem Auto zum östlichen Ende gefahren, dort wo sich das Restaurant Fischerhütte befindet. Ich habe derweil die 2,6 km längs durch den See geschwommen. Herrlich.

Jetzt werden Sie sagen, der will auch noch im blog damit glänzen, dass er längs durch den See schwimmen kann. Ja, mag sein, ein nein wäre vielleicht gelogen. Vor allem möchte ich jedoch eines: Sie motivieren, es mir gleich zu tun. Wenn Sie längs nicht schaffen, schwimmen Sie quer durch, aber schwimmen Sie mal richtig lang am Stück geradeaus. Das wird Ihnen gut tun.

Und ich, ich wiederhole das bei nächster Gelegenheit – und freue mich außerdem riesig auf das →Elbschwimmen in Dresden, im August.

Wir sehen uns, schwimmend, ok?

Kauperts Straßenführer durch Berlin

War das nun Osten oder Westen?

Miz Kitty hat das Stricken wiederentdeckt und so kam es, dass sie vorgestern in einem Handarbeitsgeschäft in der Karl-Kunger-Straße war. Im →Liljedal Werkhus, im Dreieck zwischen Kreuzberg, Neukölln und Alt-Treptow. Wir sprachen gestern Abend über diese Gegend und die →Karl-Kunger-Straße. Ich schaute mir die Straße auf dem iPad an und meinte, dass das früher Osten war. Nicht, weil ich damals schon mal dort gewesen wäre, sondern eher aus dem ungefähren Wissen des Grenzverlaufes. Kitty hingegen meinte, die Karl-Kunger-Straße sei geteilt gewesen und ein Teil hätte im Westen gelegen.

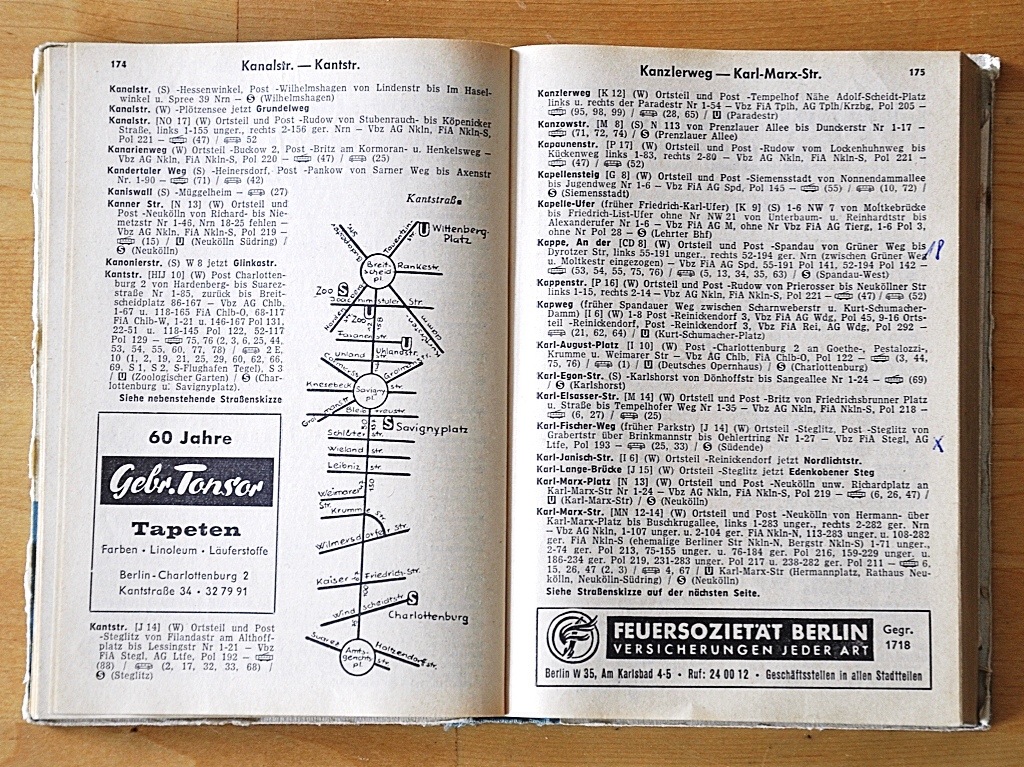

Nun, Fragen, die eigentlich keiner braucht, 25 Jahre post Deutsch-deutscher-Vereinigung. Trotzdem natürlich interessant. Sicher, den genauen Grenzverlauf findet man im Netz, nur eben nicht so einfach, wie man diese Straße auf jeder Karten-App oder bei Google-Maps findet. Jedenfalls konnten wir den genauen Grenzverlauf in der Nähe der Karl-Kunger-Straße nicht sofort im Netz finden. Ein alter Stadtplan aus den fünfziger Jahren, auf dem die Sektorengrenze und Ost- wie auch West-Teil der Hauptstadt zusammen abgebildet sind, half nicht weiter. Wir fanden die Karl-Kunger-Straße nicht. Ok, wenn das Netz nicht hilft, dann helfen die Fundstücke, die ich immer mal wieder aufgesammelt habe, z.B. ein alter Band von →Kauperts Straßenführer durch Berlin, in dem früher auch vermerkt war, ob eine Straße im Ost-Teil oder West-Teil Berlins war.

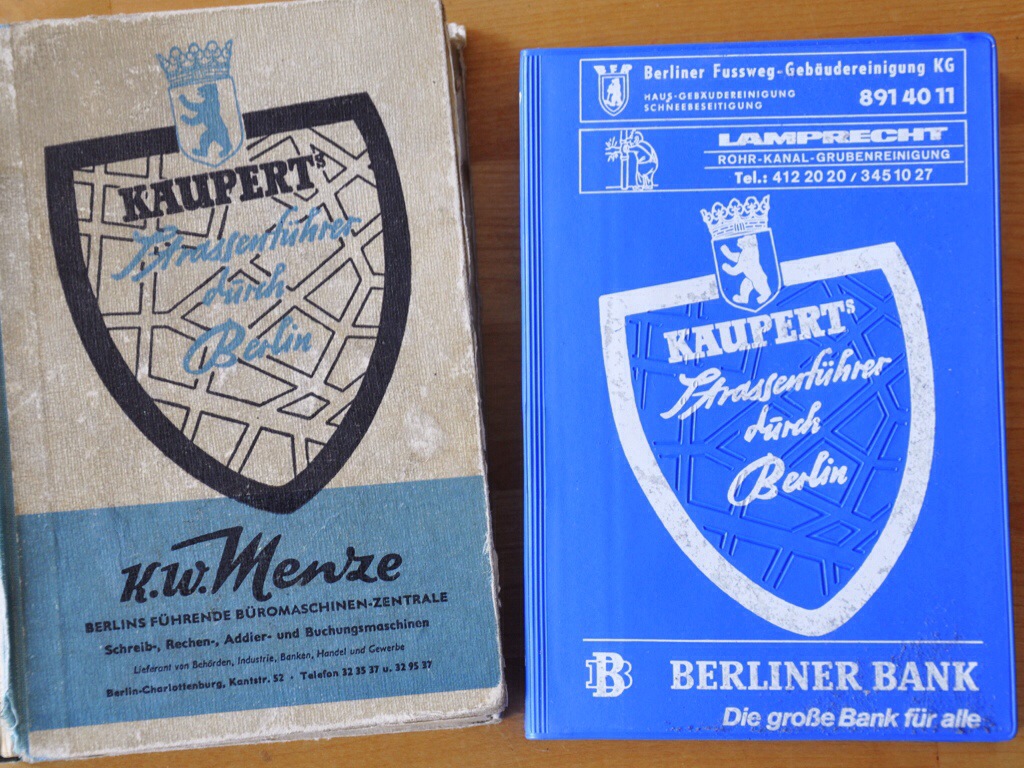

Also zum Regal und gleich beide Ausgaben von Kauperts Straßenführer herausgezogen, die in meinem Besitz sind. Und natürlich die Karl-Kunger-Straße gesucht. Die eine Ausgabe ist von 1961 und die andere von 1985. Im ersten Kauperts, dem von 1961, ist die Karl-Kunger-Straße nicht gelistet. Mmh, also in der Ausgabe von 1985 nachgeschaut. Sie enthält alle Straßen in Ost- und West-Berlin, jeweils mit dem Zusatz O oder W. Schnell habe ich sie hier gefunden, die die Karl-Kunger-Straße. Der Zusatz O verrät, dass sie früher im Osten lag. Weiter gibt es die Information, dass die Straße bis 1962 den Namen »Graetzstraße« hatte. Eine typische Straßenumbenennung im Ostteil der Hauptstadt, wie so oft nach einem →Widerstandskämpfer. Die Karl-Kunger-Straße ist also die Ex-Graetzstraße, deswegen konnten wir sie auf dem alten Stadtplan und im Kauperts von 1961 nicht finden. Die Graetzstraße freilich gibt es dort, im Ost-Sektor eingezeichnet.

Für genau solche Fragen, »War diese und jene Straße nun damals im Osten oder Westen?« oder auch »Welche Postleitzahl hatten die denn damals dort?« hebe ich manchmal diese alten Verzeichnisse auf. Nicht, dass ich sie regelrecht sammle, wohl aber werfe ich sie nicht weg und nehme sie mit, bevor sie jemand wegwirft. Beide Kauperts-Straßenführer sind mir auf diese Art »zugeflogen« Hier liegen sie im Regal, zusammen mit Reiseführern und Büchern, die nice-to-have, aber weniger wichtig sind und von denen ich mich nicht trennen mag.

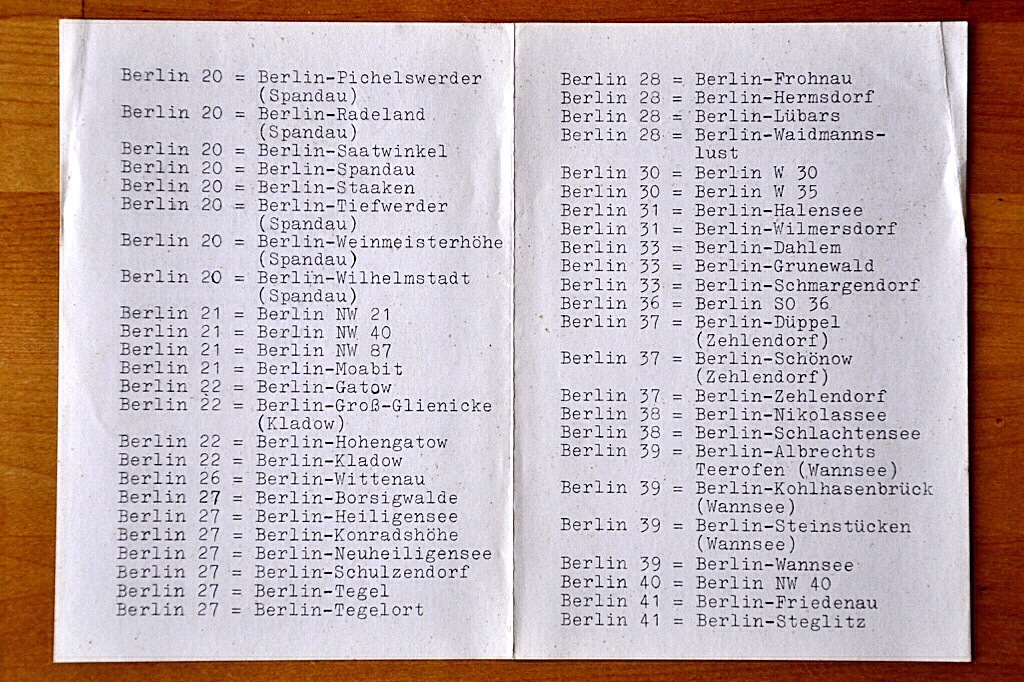

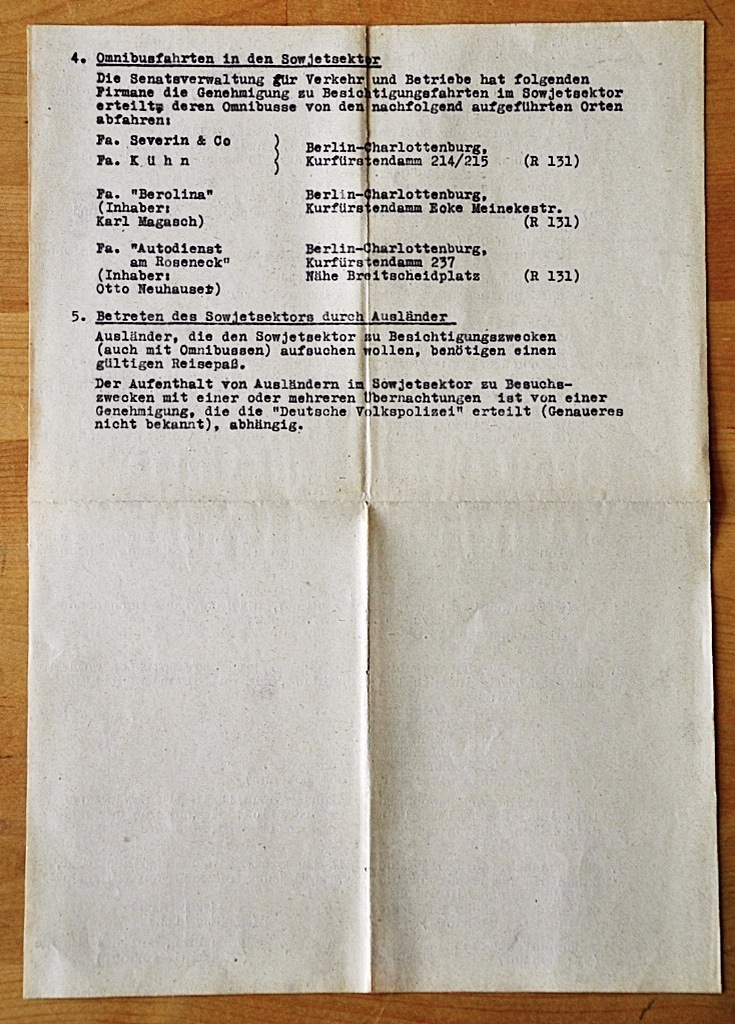

Dem Kauperts von 1961 kommt noch eine besondere Bedeutung zu. Das war das Jahr des Mauerbaus. Und als ich dieses ca. DIN A6 große Handbuch gestern aus dem Regal zog und aufklappte, fand ich in der hinteren Umschlagtasche einige geviertelte, mit Schreibmaschine beschriebene Blätter eingesteckt. Da hat tatsächlich jemand das Straßenverzeichnis ergänzt und Straßenumbenennungen sowie neue Straßen auf gelbliche Blätter aufgeschrieben. Zum Teil sind sie aus sehr dünnem Papier, auf das man mit dazwischen gelegtem →Kohlepapier mit der Schreibmaschine Durchschläge, ähnlich Kopien, schreiben konnte (richtig angestellt, waren durchaus sechs Durchschläge möglich, bis die Schreibmaschinenschrift auf dem hintersten Blatt kaum noch lesbar war). Dieses dünne Papier kennen Sie bestimmt noch, wenn Sie in der Zeit aufgewachsen sind, als nicht jedes Büro einen Scanner oder Fotokopierer hatte.

Bitte, wer macht so etwas? Wer ergänzt ein als Buch gebundenes Straßenverzeichnis per Schreibmaschine, dazu noch mit Durchschlägen. Die Antwort ist sicher, dass dieses Exemplar des Straßenführers, das heute in meinem Besitz ist, in einer Polizeidienststelle verwendet wurde. Das verrät der Stempel auf dem Titelblatt. Polizisten haben damit also gearbeitet, Straßen gesucht, Auskunft erteilt, Menschen den Weg gezeigt, etc. Und vermutlich hat man in der Dienststelle mehrere dieser Kauperts-Handbücher gehabt. Da macht die Ergänzung mit Schreibmaschine und Kohlepapier durchaus Sinn, Anfang der sechziger Jahre, damals, als Stadtpläne noch nicht überall herumlagen und man diese verlässlichen Verzeichnisse brauchte, pflegte und ergänzte.

Der taschenbuchgroße, erst graue, später blaue, Kauperts-Straßenführer gehörte lange Zeit in jeder Verwaltungsdienststelle und in jedem größeren Büro mit zum Inventar und auch die Polizei hat anscheinend damit gearbeitet. Schnell konnte man die Postleitzahl einer Straße herausfinden, in welchem Stadtteil sie liegt und wo man sie im Stadtplan finden konnte. Infos, die wir heute ganz simpel via Google oder mit den Landkarten- und Stadtplan-Apps der Smartphones ermitteln können. Damals war man darauf angewiesen, dafür ein Verzeichnis zu haben. Genauso, wie man ein Telefonbuch brauchte und das vom Nachbarbezirk und vielleicht auch noch vom übernächsten Bezirk aufhob, um die Informationen im Haus zu haben.

Wer diese Verzeichnisse nicht hatte und auch keinen Zugang dazu (weil z.B. nicht im Büro arbeitend oder nicht so aufgestellt, sich so ein Verzeichnis zu kaufen), der hatte eben z.B. im konkreten Fall nicht den Zugang zum Wissen über die Berliner Straßen. Noch gut erinnere ich mich an die achtziger und auch frühen neunziger Jahre. Viele Handbücher, Verzeichnisse, Kataloge, Presseinformationen, etc. habe ich gesammelt, um möglichst viele Informationen, Adressen von Ansprechpartnern, etc. parat zu haben. Das ist mit iPhon, iPad und Internet-Flatrate endgültig Vergangenheit. Sehr froh bin ich darüber. Fast alle Infos lassen sich heute schnell auf den Bildschirm zaubern. Auch eben diese banalen Infos, ob irgendeine Straße im Osten oder im Westen lag, seit wann es sie gibt und wie sie früher hieß – auch wenn das im Einzelfall mit dem alten Straßenführer in Buchform noch schneller geht.

Kauperts Straßenführer gibt es selbstverständlich immer noch. Heute zeitgemäß als Website (Link s.o.), optimiert für Smartphones und Tablets. Ganz unkompliziert und gratis kann man hier über jeder Berliner Straße eine Menge mehr Informationen erfahren, als die alten Handbücher enthielten. Von allgemeinen Infos bis hin zu den für diese Straße geltenden Zuständigkeiten, sei es nun Jobcenter, Familiengericht, Polizeiabschnitt oder Grundbuchamt. Außerdem erfährt man hier interessantes über die Geschichte jeder Berliner Straße, seit wann es sie gibt, nach wem sie benannt wurde und manchmal einiges mehr. Sehr schön, dieses Wissen schnell und gratis zur Verfügung zu haben. Und freilich, für Menschen, die noch nicht im Internet angekommen sind, gibt es den Kauperts Straßenführer durch Berlin auch in 2014 noch als →gebundenes Buch. Eindrücke der Umschläge des Kauperts im Wandel der Zeit finden gibt es auf den →Internetseiten des Herausgebers. →Hier, leider nur als Flash-Dokument und nicht am iPad anzuschauen.

Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen einige Fotos meiner beiden Ausgaben des Berliner Straßenführers. Außerdem habe ich einige der mit Schreibmaschine geschriebenen Einlagen fotografiert, die ich im älteren Handbuch fand. Unter anderem ist hier ein Merkblatt dabei, das Hinweise zur Einreise in den Sowjetsektor enthält, dazu Adressen, wo West-Berliner einen Passierschein beantragen können. Ein Zeitdokument, vermutlich aus irgendeiner Polizeidienststelle, vielleicht zusammengestellt zur Auskunft. Ich schätze, das Dokument stammt aus den Jahren 1964 oder 1965, denn die Grenze war nach dem Mauerbau erst einmal ziemlich lange dicht und das →Passierscheinabkommen wurde im Dezember 1963 vereinbart.

Auf der Suche nach der Karl-Kunger-Straße in Kauperts Straßenführer von 1961.

…und hier in der Ausgabe von 1985.

Blick in den Westen

Nach Tempelhof.

Heute möchte ich Ihnen noch einmal den Blick aus meiner Wohnung am Zionskirchplatz zeigen. Dieses mal mit Teleobjektiv aufgenommen. Gewiss, es gibt schlechtere Ausblicke in Berlin. Eine Skyline sieht man hier, in der schon einige Berliner Sehenswürdigkeiten versammelt sind. Allen voran der Fernsehturm am Alexanderplatz, dazu das Rote Rathaus, den Berliner Dom, und so einiges anderes noch. Eines fasziniert mich jedoch besonders. Ich schrieb schon einmal darüber. Es ist es ist die Funkstation am alten Flughafen Tempelhof. Dieses weiße, kugelförmige Gebilde, das auf vier Stelzen steht und weithin sichtbar ist.

Schaue ich an der Kuppel des Berliner Doms vorbei, kann ich sie sehen, diese inzwischen nutzlos gewordene Funkstation, sogar mit bloßem Auge und ganz ohne Fernglas oder Teleobjektiv. Für mich ist diese kugelförmige Funkstation etwas Besonderes. Man schaut hier von Mitte, vom Zionskirchplatz, nach Tempelhof, vom Osten in den Westen. Früher, lange bevor ich nach Berlin zog, als diese Stadt noch einzigartig geteilt war, muss es hier aus diesem Fenster so eine Art Blick in den freien Westen gegeben haben. Freilich, auch im Jahr 25 nach der deutsch-deutschen Vereinigung ist dieser Blick noch etwas ganz besonderes. Eben, weil mit viel Historie und Emotionalität verbunden.

Solange ich hier wohne, seit 2005, und schon weit länger sind Baukräne ein typischer Teil der Berliner Skyline. Gebaut wurde immer, seit der Wende erst recht. Und wenn es im letzten Jahr der Komplex mit Edelwohnungen in der Zehdenicker Straße war, der einen riesigen und weithin sichtbaren Baukran beanspruchte. Seit geraumer Zeit sind sie nach Mitte gezogen, die Baukräne, und ich habe die ernsthafte Befürchtung, dass mir dieser historische Blick auf die Funkstation Tempelhof bald zugebaut wird.

Durch etwas, was ich einmal selbst befürwortet habe, den Neubau des Berliner Stadtschlosses. Bitte, soll ich die Funkstation mit dem Stadtschloss tauschen?

Nicht wirklich. Oder, es bleibt zu hoffen, dass das ganze nicht so hoch gebaut wird und mir doch noch ein Blick seitlich auf die Funkstation bleibt. Ein bisschen wünsche ich mir manchmal, dass diese Baustelle dort ein kleines BER wird. Irgendetwas halbhohes, Steckengebliebenes, was mir den Blick darüber ermöglicht. Nach Tempelhof, dorthin, wo früher die Flugzeuge starteten und die Menschen in den Westen ausflogen, in die alte Bundesrepublik. Nicht immer in eine bessere Welt, aber eine mit mehr Freiheiten. Ok, Sie werden sagen, das ist doch alles Schnee von gestern und ich soll doch ins DDR-Museum oder sonstwo hingehen, hätte doch längst durch Heirat meine eigene deutsch-deutsche Vereinigung vollzogen und müsste nicht mehr auf dieses Funkstation-Relikt schauen.

Doch, ich will ihn behalten und weiter haben, diesen historischen Blick in den freien Westen.

Badstraße, Wedding

Im Moment benutze ich häufiger das Automobil, wenn ich von meiner Wohnung am Zionskirchplatz in den Berliner Norden Richtung Reinickendorf fahre. Nicht, weil es mit dem Kfz wirklich schneller und bequemer geht, sondern weil sich die Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel im Moment für die Fahrten nicht lohnt und Einzelfahrscheine doch etwas teuer sind. Auf diesem Weg fahre ich durch den Wedding, den ärmeren und multikulturelleren Teil des vor Jahren zusammengelegten Bezirks Berlin-Mitte. Kurz nach Überqueren der Bernauer Straße in Richtung Norden fängt es dann an mit der erhöhten Aggressivität auf der Straße. Das steigert sich ziemlich auf dem Stück bis zum Bahnhof Gesundbrunnen und hier schließt sich dann eine regelrechte Aggro-Meile an, die Badstraße.

Toll, Multikulti, Pluralismus pur, so sagen Sie vielleicht. Ich nenne es unerträgliches männliches Posiergehabe, meist mit Migrations- oder Unterschichten-Hintergrund. Aggressiv finde ich es, dieses bei näherer Betrachtung doch bemitleidenswerte Agieren nach dem Motto: Wer hat die meisten PS? Wer beschleunigt am schnellsten? Wer posiert am besten mit Gaspedal und Bremse? Oder als Fußgänger, indem einfach mutig die Straße zwischen den fahrenden Autos überquert wird. Man könnte die Reihe ergänzen mit: Wer hat den Längsten?

Oft ist dieses aggressive Verhalten gepaart mit dem gedankenlosen Durchsetzen von Tatsachen, meist gegen jede rational etablierte Ordnung. Da wird auf der stark befahrenen Badstraße in zweiter Reihe geparkt, 100m weiter hält der Nächste auf der linken Fahrspur und spricht mit einem Fußgänger auf dem Mittelstreifen, und danach steht natürlich wieder jemand in zweiter Reihe. Aggressives Rechtsüberholen, andere nicht beim Fahrspurwechsel vorlassen, obwohl für jemanden mit normaler, ungestörter Wahrnehmung die Hindernisse weit erkennbar sind, die für das Auto auf der Nebenspur den Spurwechsel unausweichlich machen. Alltag in der Badstraße. Dazwischen Radfahrer, die häufig schneller fahren als Ihnen gut tut, kommt es denn doch einmal zum Unfall. Gerade die Radfahrer erlebe ich auf der Badstraße und auch der Brunnenstraße als aggressiver als andernorts in Berlin. Die Stimmung scheint auf sie überzuschwappen. Aggressives, teilweise adoleszentes, Verhalten bestimmt die Atmosphäre dieser Straße. Das brauche ich nicht. Ich verabscheue diese Badstraßen-Atmosphäre. »Aggro-Meile« erscheint mir ein sehr passender Begriff dafür, sofern man es für sich zulässt, sprachlich niveaulose Abkürzungen wie »aggro« zu verwenden. Hier passt es gut.

Politisch korrekt ist dieser Text für manchen der Leser sicher nicht. Egal, nennen Sie mich multikulti-, Migranten- oder Unterschichten-feindlich. Bestimmte Dinge müssen jedoch gesagt werden. — Und, ja, es gibt noch eine Reihe anderer Straßen in Berlin, über die ich ähnliches schreiben könnte.

Weihnachten an der Barnimkante

Klappe, 1, die erste

Das war’s, und es war gut. Weihnachten ist ja immer so eine Sache, die emotional ziemlich beladen ist. D.h., ziemlich Energie zieht und, obwohl alle Einzelheiten schön sind, ist man davon trotzdem »erschossen«. Die omnipräsenten Massenmedien und allerlei Geschäfts- und Werbungsgedöns tun ihr eigenes dazu. Weihnachten wird hochstilisiert als Fest der Liebe und des Schenkens und der Perfektionsanspruch wird allseits geschürt.Und auch wenn ein Großteil von uns dieses System durchschaut hat und wir es innerlich nicht mittragen, sind wir doch wieder ruck zuck in dieser Spirale.

Ich bin in meiner inzwischen verstorbenen Ursprungsfamilie davon nicht verschont worden. Im Gegenteil, alles musste dort perfekt sein. Vom Weihnachtsbaum, über das Essen, bis hin zum erzwungenen Freuen über die Geschenke… – weil, sonst ist man ja undankbar am Fest der Liebe. Lassen wir diese passive Aggressivität. Zumindest hat sie dazu geführt, dass sich meine Weihnachtsgefühle gut in Grenzen halten und ich nach 23 Jahren Abstinenz in diesem Jahr zum ersten Mal wieder einen Weihnachtsbaum habe, nach einem halb so großen Tisch-Bäumchen nach der gerade beendeten Studentenzeit, damals noch in Hannover. Diese Zeit kann man wohl noch toppen. Miz Kitty sagt, es sei ihr erster nach 24 Jahren.

Nicht nur der Weihnachtsbaum war Premiere, sondern auch anderes. Die Bescherung fand dieses Mal in großer, schöner Runde beim Kind (ich übernehme den Begriff aus dem →Kitty-Blog, Einzelheiten lesen Sie dort) und ihrem Freund in Pankow statt. Kitty und ich waren zudem an der Barnimkante Gastgeber für die Eltern und das Vogel-Essen am ersten Feiertag fand bei uns statt. Im Grunde genommen ist alles gut gelaufen – eben nur mit so ein paar selbst gemachten, aber nicht zu unterschätzenden Überforderungen. Nun, des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Gerade sortiere ich allerlei Daten neben dem von Elektrokerzen illuminierten Weihnachtsbaum, für den ich übrigens zweimal Kugeln gekauft habe – da mir das erste Farbkonzept nicht gefiel; Sie wissen schon, Luxusprobleme, die Sie auch gerne haben möchten. Dieses durch allerlei Weihnachts- und Familienkram bedingte »erschlagen sein« scheint sich bei uns ja noch in Grenzen zu halten, wenn es so mit den Posts der Twitter-Timeline der letzten Tage vergleiche. Zwischen den Jahren reihen sich nun in der Weihnachts-Rekonvaleszenz-Zeit einige Blogger Treffen aneinander, bevor dann ins neue Jahr gerutscht wird.

Nächstes Jahr Weihnachten?

Genauso, nur mit weniger selbst gemachtem Aufwand für uns. Keine aufwändigen Mini-Geschenke in Nachtarbeit und auch kein aufwändig vorbereitetes Weihnachtsessen. Nächstes Jahr also mit genauso viel emotionalem Einsatz, aber deutlich weniger materiellem und körperlichem Einsatz. Motto: Unaufwändig, aber effektvoll.

Retrospektiv:

Weihnachten vor drei Jahren war es wesentlich kälter, so richtig mit Eis und Schnee. Ich hatte die Weihnachtstage allein verbracht und saß am zweiten Weihnachtstag im leergeräumten Zimmer – die halbe Wohnung war unmöbliert nach dem Auszug meiner Ex-Partnerin. Mit dem Notebook auf dem Schoß hockte ich vor der Heizung, schaute über die verschneite Stadt und surfte kreuz und quer im Internet. 2011 konnte nach dem Tod meiner Eltern und nach Trennung und Auszug meiner Partnerin nur besser werden. Im März 2011 traf ich auf Miz Kitty. Den Rest des Happy-Ends kennen Sie aus dem Kitty-Blog.

Berliner Adressbücher

Für Spurensucher, Ahnenforscher, Historiker und Zeitreisende.

Von Steuergeldern werden viele Sachen finanziert, bei denen ich manchmal denke »schade um mein schönes Geld«, zum Beispiel dieses Berliner Flughafenprojekt. Dafür gibt es andere Bereiche, wo etwas sehr inspirierendes geschaffen wird, das man freilich nicht unbedingt braucht, aber das doch sehr interessant und bereichernd ist. Manchmal gehören dazu auch Angebote aus dem Bibliotheksbereich.

Für alle Spurensucher, Genealogen oder einfach nur Berlin-Neugierige gehört das Projekt der digitalisierten Berliner Adressbücher zu diesen interessanten Dingen. Seit einiger Zeit können per Internet ganz bequem die Seiten der gescannten Berliner Adressbücher aus dem Zeitraum von 1799-1943 aufgerufen werden und ab circa 1870 fehlt kein einziger Jahrgang. →Hier kommen Sie zu der Seite der ZLB, über die Sie zu den einzelnen Adressbüchern gelangen.

Gestern wollte ich etwas mehr wissen über den Herausgeber des Grundstücks-Kontobuch, über das ich in meinem →letzten Beitrag schrieb. Ich suchte mit Google etwas erfolglos hin und her und fand dann den Link zu den digitalisierten Berliner Adressbüchern. Diese Entdeckung freute mich sehr, hatte ich doch schon einmal daran gedacht, dass man Bücher doch gesammelt in Bibliotheken vorliegen und digitalisiert werden müssten. So kann man etwas besser recherchieren, über vor Jahrzehnten in Berlin ansässige Verwandtschaft oder mindestens doch das eigene Haus und die eigene Straße erforschen. Ein tolles Projekt, auch und vor allem, weil es Berliner Adressbücher sind – nicht von irgendwelchen Städten aus dem ehemals deutschen Osten, die schon seit vielen Jahren akribisch gesammelt und digitalisiert wurden, im Bewusstsein dass es diese Städte nicht mehr gibt und jede Information rar und kostbar ist. Das ist anders bei Städten, von denen trotz Bombenkrieg noch ziemlich viel Historisches vorhanden ist. Warum sollte man Adressbücher digitalisieren, geh‘ doch ins Stadtarchiv und schau nach…

Für Familienforscher und alle, die Berlin-Bezug haben und an Geschichte die Geschichten interessiert sind die Altberliner Adressbücher sicher eine gute Fundgrube – und sei es nur für den genauen Bestuhlungsplan eines Theaters in den dreißiger Jahren oder für die Postleitzahl des Protagonisten eines Krimis. Für den Fall, dass Sie den nächsten mit Kommissar →Kappe schreiben.

Adressbücher in dieser Form gibt es meines Wissens nach heute nicht mehr, zumindest nicht von Berlin (vielleicht irre mich ich mich jedoch, dann belehren Sie mich eines Besseren). Ich kenne sie aus meiner westdeutschen Geburtsstadt und früher gab es sie regelmäßig von fast allen Städten, in der Zeit vor Internet, Facebook und SocialMedia. Sie waren eine wichtige Informationsquelle, wenn man nach Personen suchte. In den Adressbüchern sind nämlich nicht nur alle Personen aus dem amtlichen Melderegister in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, sondern auch alle Straßen und Häuser, jeweils mit Angabe der Eigentümer und Haushalts-Vorstände der Bewohner. Man konnte also nicht nur schnell ermitteln, wer in der Stadt wo wohnt, sondern auch wer in einem bestimmten Haus wohnt und wer der Eigentümer dieses Hauses ist.

Natürlich habe ich in den Alt-Berliner Adressbüchern etwas gestöbert und mich auf die Suche nach der entfernten und seit Jahrzehnten verstorbenen Spandauer Verwandtschaft gemacht. Prompt habe ich sie in einem Adressbuch der Zwischenkriegszeit gefunden. Weiter habe ich nach den Bewohnern des Hauses am Berliner Zionskirchplatz gesucht, in dem ich jetzt wohne. Schon lange weiß ich, dass es um 1874 / 1875 erbaut ist. Also suchte ich zuerst das Berliner Adressbuch von 1875, in dem das Haus auf der anderen Straßenseite der Veteranenstraße schon gelistet ist, unseres jedoch noch nicht. Baustelle, steht dort, auch für die weiteren Hausnummern bis zur Anklamer Straße. Als Grundeigentümer ist von Griebenow genannt, verwitwete Rittergutsbesitzerin. Also die Witwe von Griebenow. Ihnen gehörte das ganze Areal rund um den Zionskirchplatz und noch einiges mehr, weswegen schon lange eine →Straße nach ihnen benannt ist, auf der anderen Seite des Zionskirchplatzes.

Also im Buch von 1876 suchen. Schön, hier ist das Haus gelistet, offensichtlich in 1875 fertig gestellt und neu bezogen. Und da in den alten Adressbüchern alle Haushaltsvorstände mit ihren Berufen gelistet sind, weiß ich jetzt auch, was die Bewohner arbeiteten. Das Buch von 1877 gibt dann Aufschluss darüber, dass Haus und Grundstück – man spricht auch immer von Grundstück mit aufstehendem Wohngebäude – einem Leutnant a.D. Quasebarth gehören. Bewohnerschaft und Eigentümerwechsel könnte ich jetzt Jahr für Jahr verfolgen, was jedoch etwas zuviel Aufwand ist. Einige Stichproben habe ich dennoch gemacht: 1890, 1910, 1925, 1935 und 1943, der letzte Jahrgang, der digital vorhanden ist.

Die einzelnen Seiten der Adressbücher kann man auf der Internetseite recht komfortabel anschauen und vergrößern, so dass man gut zur gesuchten Information kommt. Oder man speichert sich gleich die komplette Seite als PDF und schaut sie dann in Ruhe durch. Besser wäre nur noch, das komplette Adressbuch als PDF zu haben. Das würde allerdings wahrscheinlich die Datenübertragungskapazität sprengen – außerdem, was soll man mit kompletten uralten Adressbüchern, aus denen man dann doch ab und zu nur eine Seite braucht. Da kann man sie doch gleich in Internet aufrufen. Soweit muss der digitale Sammeltrieb auf Terabyte-Festplatten dann doch nicht gehen.

Eines ist unbedingte Voraussetzung für Recherche und Stöbern: Man muss die Fraktur lesen können. Für mich als typografisch Vorgebildeten ist das nun gar kein Problem, für manch einen wird das mit Sicherheit die Hürde schlechthin sein. Denn man muss sie schon ziemlich gut lesen können, die Fraktur. Die Scans haben keine besondere technische Qualität und liegen nur in einfachem schwarz-weiß (ohne Graustufen) vor. Warum auch immer, ein moderner Kamerascanner könnte das sicher besser. Diese etwas maue Qualität ist letztlich egal, da das Adressbuch konsultieret wird, um wenige Informationen aus tausenden von Seiten herauszulesen. In der Praxis haben die Scans manchmal dann doch ihre Tücken, auch wenn man die Fraktur flüssig und sicher lesen kann (ich kann sie sogar ohne Vorlage schreiben, mag sie dennoch nicht besonders). Wenn Buchstaben sehr ungenau reproduziert sind oder zusammenlaufen, dass man sie kaum noch erkennen kann, dann wird das Lesen von Eigennamen problematisch. Mit zwei- und notfalls dreimal lesen und etwas Kombination klappt es trotzdem ganz gut. Warum gerade Adressbücher mit den vielen Eigennamen über die Jahrzehnte hinweg komplett in Fraktur gesetzt wurden, erschließt sich mir freilich nicht. Ok, es war die übliche Schrift damals, es gab jedoch die ungeschriebene Konvention, Eigennamen oft in der leichter erfassbaren Antiqua zu setzen, während Beruf, Ort und allgemeine Worte dann wieder direkt daneben in Fraktur gesetzt wurden. Diese Konvention gab es übrigens sowohl bei gesetzten Texten (sehen Sie in alten Büchern nach) als auch in handschriftlichen Dokumenten (Namen in lateinischer Schreibschrift, alles andere in deutscher Kurrent).

Die undeutlichen Scans bedingen auch, das die →OCR, also die Texterkennung und Umwandlung in durchsuchbaren Text, ziemlich fehlerhaft ist. Wohl deshalb gibt es von der ZLB das Angebot, die Einträge selbst zu korrigieren. Hier wird Crowdsourcing sinnvoll. Natürlich ist eine durchsuchbare Version immer schön, für mich jedoch kein Muss bei über 100 Jahre alten Adressbüchern.

Zum Schluss dieses Beitrags möchte ich Ihnen natürlich die Bewohner des Hauses am Zionskirchplatz im Jahr 1876 vorstellen. →Hier die Seite des Adressbuches als PDF. Es geht um die Nummer 25.