Deutschland

Kitty nimmt im Moment an einem Workshop im fernen Sizilien teil, und wie es oft ist bei Veranstaltungen mit kleinem, internationalem Teilnehmerkreis, sollte jeder eine Vorstellung seines Landes vorbereiten, inklusive landestypischer Dinge. Was ist also typisch für dieses Land? Was ist typisch deutsch? Diese Frage ließ mich in den letzten Tagen nicht los, denn es ist sicher mehr als preußische Pünktlichkeit, Ordnung und Disziplin. Und sicher auch mehr als das eigentümliche Pumpernickel-Schwarzbrot, Rostbratwürste, Gartenzwerge und Heidelberger Fachwerkhäuser.

Was zeichnet also dieses Land aus?

Persönlich gesehen und jenseits wissenschaftlicher Forschungen und Abzählbarkeiten, nicht unique, aber doch typisch:

Es ist ein wunderschönes Land.

Hier ist das Klima angenehm, und es ist weder bitterkalt noch pappheiß. Wobei, der Winter könnte etwas milder und kürzer sein. Spanischer Winter und deutscher Sommer, das wäre meine Idealkombination. Gesamt betrachtet, ist es jedoch klimatisch recht angenehm in Deutschland und weder im Sommer noch im Winter sind so extrem, dass die Vegetation uninspirierend karg bleibt. Sommerhitze und Winterkälte reduzieren die Kreativität und Inspiration der Menschen in diesem Land nicht – so wie es zum Beispiel in Sibirien oder in Teilen von Afrika leider der Fall ist.

Freundliche, gut ausgebildete Menschen leben in diesem Land, das sich immerhin gute 1500 km von Nord nach Süd zieht und damit gar nicht so klein ist. Menschen mit regional sehr abwechselnden Mentalitäten, so dass man manchmal den Eindruck hat, die größte Gemeinsamkeit sei die Sprache. Etwas typisch Deutsches zu finden, macht das nicht einfacher.

Dieses Land hat wunderschöne Landschaften. In der Vielfalt und Unterschiedlichkeit so schön wie wohl kaum ein anderes Land. Ähnlich unterschiedlich und abwechslungsreich sind sie wie die Mentalitäten der Menschen zwischen Schleswig-Holstein und Oberbayern.

Inspiration pur. Wenn sich Menschen irgendwo gut entwickeln können, dann ist es sicher in einem landschaftlich so aufgestellten Land wie Deutschland. Gut, Norditalien ist klimatisch und landschaftlich noch etwas besser. Sicher sind es Klima und Landschaft, die die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung nach vielen Rückschlägen, Kriegen, etc. in Deutschland immer wieder schnell in Gang brachten und damit ursächlich für den Stand dieses Landes in der Welt sind. Ein begnadeter Ort auf diesem Planeten.

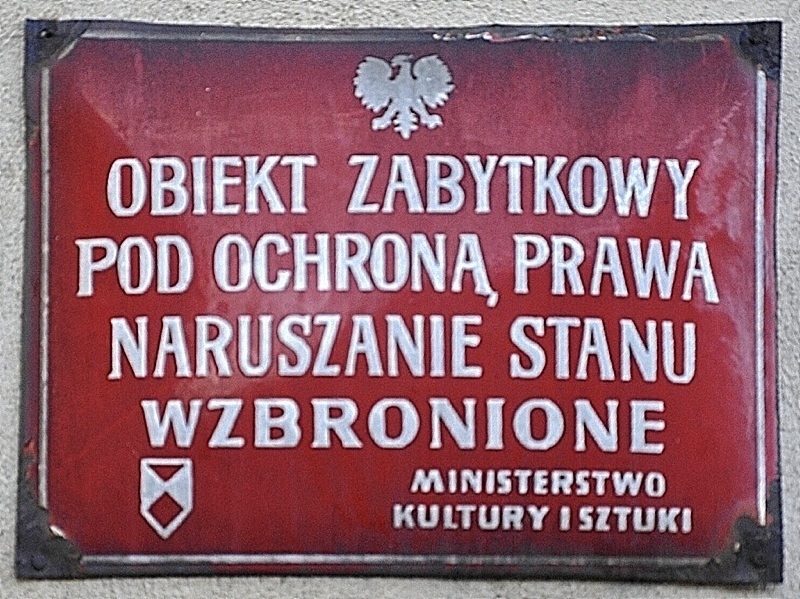

Rechtssicherheit und eine geringe Kriminalität gibt es in diesem Land. Nicht immer, aber meistens – und immer mit dem Anspruch, dass es so sein sollte. Jedem Staatsbürger stehen die gleichen Rechte zu, die er nicht per Korruption oder Zugehörigkeit zu einem Netzwerk durchsetzen muss – oder es eben auch gar nicht könnte, weil irgendwem die Nase nicht passt. Gewiss, Filz und Bestechung gibt es auch hier in Randbereichen, es sind jedoch keine alltagsbestimmenden Faktoren, genauso wie es die ständige Angst, überfallen oder ermordet zu werden, hier nicht gibt. Viele Regelungen gibt es, mit denen Alltags-Lebensrisiken erfolgreich minimiert werden. Baubehörden achten beispielsweise darauf, dass keinem das Dach auf den Kopf fällt und nicht leichtfertig so gebaut wird, dass Häuser zusammenbrechen. All das gibt es ja andernorts.

Man kann das Leben in diesem Land ziemlich unbeschwert genießen. Es scheint also ein Paradies zu sein, dieses Deutschland. Dort, wo man wohnen möchte. – Das möchten tatsächlich viele, die aus Ländern kommen, in denen es nicht diese schönen Zustände gibt.

Trotzdem gibt es hier einen Teil der Menschen, deren Dauerthema es ist, zu verkünden, was alles im Rest der Welt besser funktioniert als gerade hier im eigenen Land. Alles wird dort als besser erklärt, praktischer, offener, freier, toleranter, unbürokratischer und weniger autoritär,… Vor allem in meiner Generation, der 40- bis 50-Jährigen immer noch ein recht verbreiteter Tenor, je linker, je öfter. Die jungen Leute scheinen da wieder etwas anders zu ticken. Ich fand diese Anti-Haltung immer suspekt. Zumindest ist sie jedoch ein Teil der typisch deutschen Vielfalt.

Grundschema Konkurrenz

Also ein kleines Paradies. Ja, wenn einen nicht stört, dass Konkurrenz und Verteilungskampf Grundprinzipien in der deutschen Gesellschaft sind. Mich stört es nicht, ich konnte bisher ganz gut mithalten. Jedoch ist das Grundschema Konkurrenz – implizit – schon ein lebens- und alltagsbestimmend.

Deutschland hat eine im internationalen Vergleich recht hohe Bevölkerungsdichte. Relativ viele Menschen leben hier auf relativ kleiner Fläche. Nicht extrem gedrängt, jedoch sind es deutlich mehr Menschen als erforderlich sind, um die Fläche des Landes so zu besiedeln, dass Infrastruktur und Wirtschaft überall gut funktioniert. Man ist also nicht wirklich voneinander abhängig, d.h. die Gesellschaft braucht den Einzelnen nicht für die Weiterentwicklung des eigenen Landes – und auch nicht, um einen erreichten Status quo zu erhalten. Dieses ist typisch für solche Gesellschaften, die ich hier einfach einmal als crowded bezeichne. Und damit auch typisch deutsch.

In diesen crowded Populationen – und so auch in Deutschland – hat dieser Sachverhalt, dass eben zuviel Menschen da sind, immer eine Konkurrenz um vorhandene Ressourcen zur Folge. Stellen Sie sich vor, Sie sind Arbeitnehmer, Sie arbeiten in einem Team von zehn Spezialisten und machen ihren Job gut. Nur stehen eben dort draußen noch weitere Spezialisten, die Ihren Job genauso machen könnten. Wirklich angewiesen ist Ihr Arbeitgeber nicht auf Sie. Er kann beim nächsten kleinen Fehler sagen: Ok, der war ganz gut, aber ich hol‘ mir jetzt einen neuen, der wird nicht schlechter sein, und vielleicht ist er besser. Und schon wegen dieser Möglichkeit werden Sie alles tun, um bei Ihrem Arbeitgeber besser da zu stehen als die dort draußen. Zum Beispiel, indem Sie Qualifikationen, die nur Sie und nicht die anderen nicht haben, als für Ihren Job besonders bedeutend herausstellen. Indem Sie sich mit Ihrem Chef befreunden oder, indem Sie die dort draußen als Person oder wegen ihrer Fachlichkeit niederreden. Selbst, wenn Sie den festen und sicheren Job haben und die dort draußen nicht, Sie sind in ständiger Konkurrenz. Ganz anders sieht die Situation freilich aus, wenn Sie im Team von zehn Spezialisten die Arbeit von 12 machen, weil weit und breit keiner da ist, der den Job machen könnte. Sie und Ihr Arbeitgeber werden froh sein, jemand halbwegs geeignetes so zu schulen, dass er den Job machen kann und werden ihn unterstützen. Konkurrenz wird er keine für Sie sein, obwohl er, anders als im ersten Fall, sogar Ihr direkter Kollege ist.

So, jetzt wissen Sie, warum mancher Kanadier oder Skandinavier etwas gelassener ist als der Durchschnittsdeutsche. Schauen Sie einfach, wieviel Menschen dort leben, und welche Haltung man haben muss, um die Länder einigermaßen bewohnt in Schuss zu halten. Man ist dort viel mehr voneinander abhängig als in einer crowded Community, in der es immer latente Konkurrenz um Ressourcen, um Jobs, um Kunden, um Macht, um Lebensentwürfe, um Status und Status-Erhalt gibt – und darum, was jetzt als relevante Ressource, um die dann konkurriert wird, angesehen wird und was nicht. In diesen crowded Gesellschaften werden Kinder schon im Kleinkindalter unter dem Konkurrenz-Aspekt sozialisiert. Dieses Schema ist quasi bei uns allen so internalisiert, dass wir es selbst nicht merken. Nicht einzigartig in Deutschland – im Gegenteil, es gibt viele crowded Gesellschaften – aber eben typisch. Das, was man im Ausland als German Angst bezeichnet, hat sicher mit dem internalisierten ständigen Auf-der-Hut-sein zum Zwecke des Status-Erhalts zu tun.

Es sind immer noch andere da, die das Gleiche können. Ein anderer Anbieter, bei dem man das Gleiche kaufen kann. Geht man doch dahin. Man ist ja nicht auf den einen angewiesen – und kann ihn daher auch gleich links liegen lassen. Genauso ist man ist nicht auf einen Nachbarn angewiesen, man hat in den eng bebauten Vorort-Siedlungen eine ganze Menge Nachbarn. Warum soll man sich mit dem lokal am nächsten, mental weiter entfernten auseinandersetzen? Muss man nicht. Es gibt ja genug andere Nachbarn. In den Städten ist man gar nicht mehr drauf angewiesen und hat die Wahlfreiheit, sich Menschen auszusuchen die den gleichen Wertekanon und Lebensstil haben, wie man selbst. Man ist nicht auf den nächstgelegenen Bäcker angewiesen. Ein paar Schritte oder ein paar Kilometer weiter gibt es einen anderen. Überall und immer gibt es noch einen anderen, und man kann sich den besten aussuchen. Das hat man seit dem Kleinkindalter internalisiert.

Nun, diese Konkurrenz und dieser Verteilungskampf ist in Deutschland noch recht moderat. Kennen sollte man das Schema jedoch und wissen, dass diese Prinzipien hier bestimmend sind. So kann man sich schneller mit der deutschen Gesellschaft arrangieren und in ihr klarkommen. Generell bedeutet dieses Konkurrenz-Prizip nicht, dass es negativ ist. Durch das westdeutsche Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft sind die natürlichen Auswüchse, die ein Grundschema Konkurrenz in crowded Gesellschaften zwangsläufig haben kann, sehr gemindert – unter anderem durch die zahlreichen Massnahmen der sozialen Sicherung. Die meisten Deutschen – ich nehme mich da nicht aus – entwickeln sich unter diesen Umständen recht gut. Anders würde eine crowded Gesellschaft auch gar nicht funktionieren.

Das Grundschema Konkurrenz bedingt weiterhin, dass sich alle nach außen hin möglichst gut und hochstehend präsentieren möchten und müssen – damit es ja alle anderen mitbekommen, dass man zu den Gewinnern gehört und es möglichst gar nicht erst wagen, sich in Konkurrenz zu einem zu begeben, in welchem Lebensbereich auch immer. Mein toller Beruf, mein Einkommen, meine wohlgeratene Familie, meine Kinder, mein Haus, mein Auto, mein… Und übrigens, Felix konnte das schon bei der UX-Untersuchung. Die Ärztin war begeistert, und wir haben ihn jetzt zur Frühförderung für Hochbegabte angemeldet. Man muss eben gut dastehen, in so einer crowded Gesellschaft mit Konkurrenz-Schema. So auch in der deutschen – und ich habe den Eindruck dieses selbstdarstellerische Auf-die-Tonne hauen ist hier extremer als andernorts.

Früh wird von Eltern klargestellt, was wichtig für Leben und Lebenslauf ist. Generelles Interesse an anderen Menschen zu entwickeln wird nur insofern gefördert, dass man sich von denen etwas für sich selbst abschauen kann. Zum Zweck der eigenen Entwicklung also, nicht der Sache und nicht der anderen Menschen wegen. Ansonsten betonen jedoch alle Eltern und Erwachsenen, sie seien offen, tolerant und überhaupt aufgeschlossen allem gegenüber. Böse invertiert gesprochen also nicht ganz dicht.

So in etwa tickt sie, die deutsche Gesellschaft. Alles in allem lässt es sich hier jedoch gut leben und man kann hier ganz gut gedeihen, verglichen mit anderen Ländern.

Fazit: Typisch deutsch…

Nicht unique, aber eben typisch:

- ein angenehmes Klima

- sehr schöne, abwechslungsreiche Landschaften

- inspirierte Menschen

- kurze Entfernungen

- viele, international bedeutende kulturelle Entwicklungen in Kunst, Musik und Literatur

- hohe Bevölkerungsdichte, genügend Arbeitskräfte für alle Branche. Crowded.

- alltagsbestimmende, implizite Grundschemata Konkurrenz, Abgrenzung, Selbstdarstellung

- preußische Hinterlassenschaften: Ordnung, Pünktlichkeit, Disziplin, Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt und Systematik. Tugenden, die gemeinhin als typisch deutsch anerkannt werden und deren Nützlichkeit außer Zweifel steht. Mit denen man jedoch auch ziemlich lange Weltkriege führen kann und Menschen effizient drangsalieren oder gar vernichten kann – passiert in Holocaust und in den Gefängnissen der Stasi.

- deutscher Maschinenbau: Gewissenhaft gebaut, solide und unkaputtbar. Diesen vorzüglichen Ruf haben deutsche Maschinen international in fast allen Branchen. Seien es nun Heidelberger Druckmaschinen, Spezial-Fräsmaschinen oder Maschinen für die Automobilindustrie.

- German Cars. Deutsche Autos. Man muss nichts darüber schreiben. Menschen anderer Länder sind stolz, sie sich zu leisten und zu fahren.

- Made in Germany. Einst als Antwort auf das längst verschwundene »British made« eingeführt, gilt es immer noch weltweit als Qualitäts-Kennzeichnung – auch wenn das gekennzeichnete Produkt diesem Standard manchmal nicht gerecht wird.

Und freilich noch einiges mehr:

- deutsches Bier

- deutscher Wein

- Bratwurst und Weißwurst

- das Oktoberfest

- die gemütliche Kneipe

- Heidelberg, Rotenburg, Dinkelsbühl, Fachwerkhäuser

- Graubrot und Schwarzbrot

- Goethe und Schiller

- Gartenzwege

- …

- …